Queere Kreise

[zuerst veröffentlicht in: Regine Strätling/Erika Fischer-Lichte (Hg.): »Witty Art. Der Witz und seine Beziehung zu den Künsten«, Paderborn 2014, S. 179-197; hier (Teil I) S. 179-187]

Die Einführung und Übernahme eines Wortes kann mitunter den Ausdruck oder Grund des bemerkenswerten Phänomens bilden, dass eine ganze Reihe von Leuten meint, etwas zum ersten Mal oder auf neue Weise wahrzunehmen.

Das neu geprägte Wort ist dann (in realistischer Lesart) das Zeichen für einen zuvor unerkannten Sachverhalt – oder es bewirkt (nach konstruktivistischer Auffassung) die Änderung selbst, indem es als Teil oder Kernstück eines Vokabulars die Grenzen der menschlichen, sprachlich gestifteten Welt neu zieht.

Wie immer man diese Grundsatzfrage beantwortet, steht doch eines fest: Gesetzt den Fall, das neue Wort wird rasch von einer größeren Zahl Sprachteilnehmer oder einer überwiegenden Menge von Angehörigen einer Teilkultur übernommen, hat sich eine bedeutende Änderung ergeben.

„Camp“ ist einmal solch ein Wort gewesen, das sich plötzlich schnell verbreitet und seinen erstmaligen Benutzern sofort unumgänglich und zwingend vorkommt. Mitte der 60er Jahre sehen sich viele amerikanische Publizisten und deren Leser wie aus dem Nichts heraus überall von „Camp“ umgeben bzw. ist das Wort in bestimmten intellektuellen, künstlerischen und journalistischen Kreisen augenblicklich in aller Munde.

Ein Neologismus ist das Wort zu der Zeit aber nicht mehr; neu ist nur, dass es in den Sprachschatz des Feuilletons und der großen Illustrierten wie Time und Newsweek aufgenommen wird. Zuvor findet man „Camp“ in Reihen einer Subkultur im Gebrauch, die über ihre Vorlieben selten ausführlich schriftlich berichtet, weil dies einer Selbstanzeige mit wahrscheinlich misslichen, nicht zuletzt sogar strafrechtlichen Folgen gleichkäme.Deshalb ist man auf Rückblicke angewiesen.

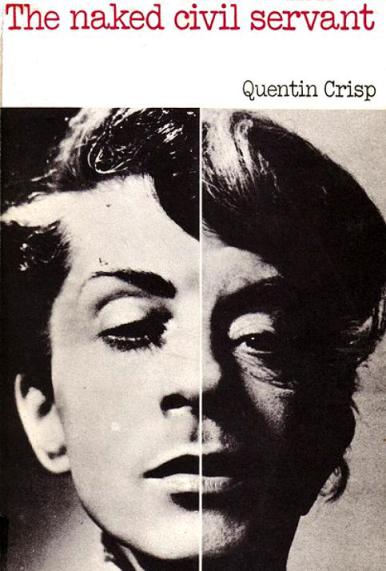

Quentin Crisp etwa erzählt in seiner 1968 erschienenen Autobiografie The Naked Civil Servant vom Gebaren männlicher Prostituierter in London gut vierzig Jahre zuvor: „As I wandered along Piccadilly or Shaftesbury Avenue, I passed young men standing at the street corners who said, ‚Isn’t it terrible tonight dear? No men about. The Dilly’s not what it used to be.‘ […] A passer-by would have to be very innocent indeed not to catch the meaning of the mannequin walk and the stance in which the hip was only prevented from total dislocation by the hand placed upon it.“[1]

Die Haltung ist nicht allein den Strichjungen auf der Straße zu Eigen, sondern auch, freilich zumeist an notgedrungen abgeschiedeneren Orten, in Bars oder auf privaten Parties, ihren potenziellen Kunden. Genau für diesen weiblichen Sprech- und Bewegungskonventionen abgeschauten Habitus („whole set of stylizations“), berichtet Crisp, ist Mitte der 20er Jahre der Begriff „Camp“ reserviert gewesen[2] – um Anwendung nicht allein im „underground city life“, sondern auch „in the slang of theatricals, high society, the fashion world, showbiz“ zu finden,[3] wie Fabio Cleto resümiert.[4] Einzelne schriftliche Spuren gibt es zudem dafür, dass Camp seit den 20er Jahren ebenfalls zur Klassifikation der ästhetizistischen, frivol-ironisch stilisierten Literatursprache Oscar Wildes, Max Beerbohms, Carl van Vechtens etc. dient.[5]

Weit überwiegend jedoch informieren über die Existenz des Begriffs „Camp“ in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Wörterbücher mit Titeln wie Criminal Slang. The Vernacular of the Underworld Lingo[6] oder Aufsätze wie The Language of Homosexuality.[7] Der früheste bislang von der Forschungsliteratur aufgespürte Nachweis entstammt dem Lexikon Passing English of the Victorian Era. A Dictionary of Heterodox English, Slang, and Phrase.[8] In diesem Wörterbuch aus dem Jahr 1909 heißt es zum Eintrag „Camp“: Camp bedeute „actions and gestures of exaggerated emphasis“; durchgeführt würden diese übersteigerten Handlungen und Gesten hauptsächlich „by persons of exceptional want of character“.[9]

Es braucht nicht groß betont zu werden, dass dieser Lexikoneintrag einer streng abwertenden Absicht entspringt. Bereits die Angabe „übertriebene Gesten“ soll keine neutrale Beschreibung sein, sondern eine Verurteilung dessen, was abseits einer als gut und gemäßigt angenommenen Mitte steht. Vollkommen deutlich gemacht wird das durch den Zusatz, der die Urheber solcher Übertreibungen als charakterlose Personen denunziert.

Worin besteht aber die verwerfliche Übersteigerung? Ein Abschnitt in dem Prosatext The Dream Life of Balso Snell von Nathanael West gibt bereits 1931 freimütiger Auskunft, gedeckt durch die literarische Lizenz. Die Stelle schließt sich an die Beschreibung eines obsessiv kalt durchgeführten Mordes an; der Mörder berichtet, wie er unmittelbar nach der Tat die Mordwaffe verschwinden lässt und sich darauf dem „Camp“ hingibt:

„I let the knife slip into the water. With the knife went my fear. I felt light and free. I felt like a little girl. I said to myself: ‚You feel like a young girl – kittenish, cuney-cutey, darlingey, springtimey.‘ I caressed my breasts like a young girl who has suddenly become conscious of her body on a hot afternoon. I imitated the mannered walk of a girl showing off before a group of boys. In the dark I hugged myself.

On my way back to Broadway I passed some sailors, and felt an overwhelming desire to flirt with them. I went through all the postures of a desperate prostitute; I camped for all I was worth. The sailors looked at me and laughed. I wanted very much for one of them to follow me. Suddenly I heard the sound of footsteps behind me. The steps came close and I felt as though I were melting – all silk and perfumed, pink lace. I died a little death. But the man went past without noticing me. I sat down on a bench and was violently sick.“[10]

Zuerst fühlt er sich wie ein „junges Mädchen“, dann reicht das neue Selbstgefühl offenkundig nicht aus, nun imitiert er schauspielerisch bewusst die Gehweise eines aufreizenden Mädchens, die ihrerseits als übersteigert, manieriert, gestellt charakterisiert wird; darauf nimmt er die Posen einer „verzweifelten Prostituierten“ an und vollzieht „Camp“-Handlungen, die von den angesprochenen Seeleuten mit Lachen beantwortet werden; der Eindruck, jemand (von ihnen?) nähere sich ihm, löst bei ihm das Gefühl aus zu schmelzen, ein Gefühl, das für ihn deutlich ‚weibliche‘ Züge trägt (markiert u.a. durch die zu dem Zeitpunkt üblicherweise Frauen vorbehaltenen Stoffe „silk“ und „pink lace“). Zwar ist der Eindruck, jemand nähere sich ihm, falsch, wie sich bald herausstellt, dennoch kommt er bereits in der (trügerischen) Erwartung zum Höhepunkt („died a little death“). Am Ende steht – wie nach einem tatsächlich vollzogenen Koitus – gemäß des bekannten lateinischen Spruchs wenig überraschend die Tristesse.

Die Stelle ist auch für die freizügigere amerikanische Literatur der 20er Jahre ungewöhnlich, es überrascht deshalb nicht, dass die kleine Prosaschrift Wests zuerst in einer limitierten Auflage erscheint. Zudem ist die Stelle gleich durch mehrfache Rahmung versuchsweise abgesichert. Sie stammt aus einem Tagebuch, das bloß fingiert ist; sein Autor ist ein 12-jähriger Schüler, der mit den erfundenen Einträgen seine Lehrerin beeindrucken möchte. Auf den Einwand von Balso Snell, es handle sich wohl um keine Kunst, die Stelle sei bloß psychologisch interessant, antwortet der junge Schüler: „What the hell do I care about art! Do you know why I wrote that ridiculous story – because Miss McGeeney, my English teacher, reads Russian novels and I want to sleep with her.“[11] Als ob das nicht schon reichen würde, ist die ganze Szenerie (auch das fingierte Tagebuch) Teil des Traums des Protagonisten Snell, der wiederum eine literarische Erfindung von Nathanael West ist (zumindest wird das Werk nicht als autobiografische Schrift oder als Traumprotokoll gekennzeichnet).

Dass es sich um ein Kunstwerk handelt, ist demnach wenigstens vom Status der Fiktionalität her keineswegs ausgeschlossen. Dies gilt allerdings auch für das fingierte Tagebuch selbst; immerhin richtet es sich als eigentümlicher Verführungsversuch an eine Lehrerin, die eine begeisterte Leserin moderner russischer Romane ist. Die Einschätzung des Schülers, er kümmere sich nicht um Fragen der Kunst, kann darum keineswegs vollkommen richtig sein. Das Gleiche trifft für die Prosaschrift Wests zu; die verzweifelte Abneigung gegen die humanistische Bildung, die sich darin Bahn bricht, bleibt ihr im Negativen von Anfang an stark verbunden: Die Traumreise Balso Snells beginnt mit dem Einstieg in den Anus des trojanischen Pferdes, wobei er, um sich Mut zu machen, wenig homerisch das Gebet bzw. die Anrufung „O Beer! O Meyerbeer! O Bach! O Offenbach!“ erklingen lässt.[12]

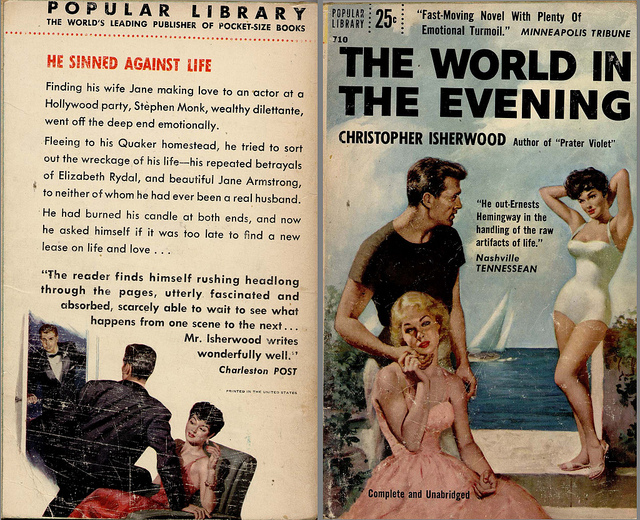

Dies ist zwar unklassisch genug, mit Meyerbeer und Offenbach ist man allerdings immerhin momentan der verworfenen Welt des Mordes und der perversen Sexualität entrückt. In einem zweiten Prosawerk, Christopher Isherwoods The World in the Evening, wird die Grenze zwischen beiden Bereichen dann 1954 – über zwanzig Jahre später – stärker gezogen und sogar begrifflich festgemacht. Wie West ist Isherwood ein moderner Romancier, im Gegensatz zu West, der erst mit weiteren Romanen nach Balso Snell Bekanntheit erlangt, genießt Isherwood jedoch bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des World-Romans einige Anerkennung.

Im Gegensatz zu Wests Erstlingswerk sind Isherwoods Romane durchgehend von einem realistischen Erzählduktus geprägt. Übertreibungen haben hier keinen Platz, in der Hinsicht könnten sie nie als „Camp“ bezeichnet werden. Dazu passt indirekt, dass jene bestimmte „charakterlose“ Art der Übertreibung, die wir bei West kennen gelernt haben, im Roman The World in the Evening von einer Figur Isherwoods abgewertet wird, obwohl Charles, so heißt der Protagonist, einer heterosexuellen Ausrichtung und Moral unverdächtig ist. Charles’ wichtigster Maßstab ist der distinguierte Stil (style) – „how to do things with an air“ –, für diese Stilqualität reserviert er ungewöhnlicherweise nicht den Begriff „Eleganz“, sondern camp.[13]

Charles weiß natürlich, dass sein Begriffsgebrauch nicht allgemein geteilt wird. Zuerst erläutert er dem erfahrenen Stephen seine Stil-Vorliebe, nachdem er mit ihm Verstimmungen, die aus dem männlichen Dreieck von Stephen, Charles selbst und dessen Freund Bob herrühren, besprochen hat; dann fragt er Stephen sogar direkt: „In any of your voyages au bout de la nuit, did you ever run across the word ‚camp‘?“ „I’ve heard people use it in bars“, antwortet Stephen, worauf Charles ihn gleich unterbricht: „You thought it meant a swishy little boy with peroxided hair, dressed in a picture hat and a feather boa, pretending to be Marlene Dietrich? Yes, in queer circles they call that camping. It’s all very well in its place, but it’s an utterly debased form“.

Von dieser Bedeutung des Camp-Begriffs, die wir ähnlich bereits bei Nathanael West angetroffen haben, möchte Charles seinen Begriffsgebrauch wenn nicht vollständig trennen, so doch distanzieren. Die männliche, verspielt und auffällig akzentuierte (swishy) Übernahme gemeinhin als ‚weiblich‘ angenommener Präsentationsformen klassifiziert er als Low Camp, als eine abgefallene, verschlechterte, niedrige Ausgabe des High Camp. Wenn Charles von Camp redet, also von dem für ihn äußerst wichtigen distinguierten Stil, meint er folglich diesen High Camp.[14]

Mit ihm geht es tatsächlich rasch aus der Welt der ‚anrüchigen‘ Bars und Hafenviertel hinaus. Als ein Beispiel für Camp (bzw. High Camp) gibt Charles sofort mit dem Ton größter Selbstverständlichkeit die barocke Kunst an. Seine Erläuterung für Stephen, der sich offenkundig besser in Bars als in der europäischen Kulturgeschichte auskennt, lautet: „You see, true Camp always has an underlying seriousness. You can’t camp about something you don’t take seriously. You’re not making fun of it; you’re making fun out of it. You’re expressing what’s basically serious to you in terms of fun and artifice and elegance.“

Weshalb nach der Definition ein Unterschied zum Low Camp gegeben ist, sagt Charles allerdings nicht; auch die swishy Version von Marlene Dietrich (oder der Gehweise aufreizender junger Mädchen) kann schließlich von einem ernsthaften Interesse an ihrem Vorbild geprägt sein und muss keineswegs darauf hinauslaufen, es lächerlich zu machen. Wie seine Bestimmung mit der barocken Kunst zusammenpasst, sagt Charles jedoch sehr wohl (in einem kurzen Satz): „Baroque art is largely camp about religion“.[15]

Die Religion wäre demnach das Ernstgenommene, über das man sich (im 17. Jahrhundert) nicht lustig macht, sondern über das sich die barocke Kunst in der Art und Weise des Spaßes (fun), der Kunstgriffe, der ingeniösen List (artifice) und der Eleganz (elegance) verbreitet. Mit einem Wort: Charles bestimmt Camp als das, was in der englischen Sprache traditionell als wit, im Französischen als esprit bezeichnet wird – und für das im Deutschen im 18. Jahrhundert weitgehend exklusiv „Witz“ einstand.

Noch viel tiefer in die abendländische Tradition reicht Charles’ Camp-Beschreibung, weil „Witz“, wit, esprit fest an antiken Vorstellungen hängen, die mit den Begriffen euphyes und asteia bzw. ingenium und urbanitas verbunden sind.[16] Im Mittelpunkt all dieser Ansichten vom Witz als einem bemerkenswerten menschlichen Talent steht das Vermögen, zwischen unterschiedlichen Dingen überraschende Ähnlichkeiten festzustellen.

Dieses Talent äußert sich nach alter Auffassung keineswegs allein in Scherzen, es will nicht immer Lachen oder Schmunzeln als Reaktion bewirken, obwohl die Entdeckung partieller Gemeinsamkeiten zwischen auseinander liegenden Dingen sehr wohl als wichtiger Modus des Scherzens anerkannt ist und die für den Scherz unabdingbare Pointe notwendigerweise ein Überraschungsmoment aufweisen muss, wenn sie Gelächter auslösen soll.

Vom Scherz getrennt ist das witzige, geistreiche Vermögen nach antiker Konzeption aber, weil es (bzw. wenn es) für eine ganze Reihe anderer sprachlicher Phänomene sorgt, die nicht lustig sind. Das wichtigste darunter ist die Metapher; gerade sie zeigt im gelungenen Falle nach abendländisch-humanistischem Maßstab an, dass ihr Urheber über Geist bzw. Witz verfügt, wie es seit der Rhetorik Aristoteles’ in Tausenden von Nachschriften heißt.[17]

Aristoteles baut allerdings eine bedeutende Sperre ein; auch sie führt jedoch zum Camp-Begriff, jetzt zu seiner verworfenen Dimension. Vor allem gegen den sophistischen Rhetor Gorgias wendet Aristoteles ein, dessen Metaphern seien zu weit hergeholt. Die antike Grundbedingung des Vergleichs und der Metapher – und damit auch des Geistes/Witzes – ist dadurch zwar erfüllt – die Findung nicht nahe liegender Ähnlichkeiten –, allerdings nach Einschätzung Aristoteles’ auf eine zu extreme Weise.

Wichtig ist Mäßigung in der Rhetorik für Aristoteles, weil sich sonst nach seinem Urteil beim Zuhörer ein abträglicher Eindruck einstellt: An die Stelle der notwendigen Überraschung, die schnell mit dem Verständnis des überraschenden, witzigen Vergleichs oder der elegant verdichteten, geistreichen Sentenz einhergeht, trete dann ein Unbehagen. Dieses abträgliche Gefühl dränge sich dem Zuhörer auf, glaubt Aristoteles, weil jener nun den unabweisbaren Eindruck bekomme, dass die Wortwahl gesucht sei und die Rede sich nicht wie von selbst entfalte (Rhetorik III. ii.-xi).

Diese Kritik wird bekanntlich Schule machen. Sie wird im Laufe einer langen Geschichte immer wieder angeführt, sowohl im Reich der Rede wie der Dichtung, am heftigsten gegen die Asianisten, die barocken Manieristen und die tändelnden Rokoko-Preziösen. Spitzfindigkeit, Gesuchtheit, falsche Prätention, Dunkelheit, Künstlichkeit lauten die üblichen Stichworte, die gegen solche Verstöße wider eine vorgeblich natürliche Haltung vorgebracht werden.

Die Abneigung richtet sich nicht allein gegen Passagen, die mit schwer verständlichen Metaphern und Vergleichen ‚überladen‘ sind, sondern auch gegen kurze, elegant zugespitzte Sentenzen, die aus Sicht ihrer um Mäßigung und Ausgleich bemühten Verächter allzu komprimiert, voraussetzungsreich oder paradox sind, um natürlich zu wirken. Das nicht allein stilkritisch gemeinte, sondern auch moralisch imprägnierte Verdikt trifft darum neben verschiedenen Fällen der Maßlosigkeit und Künstlichkeit manchmal ebenfalls jene Spielarten des Witzes, die auf amüsante, rätselhafte und/oder distanziert-überlegene Weise gängige Auffassungen entkräften.[18]

Wenn Isherwoods Protagonist Charles Camp als Art und Weise charakterisiert, etwas „in terms of fun and artifice and elegance“ auszudrücken, versammelt er demnach in prägnanter Manier die wichtigen unterschiedlichen Bezugsgrößen der europäischen Witz-Tradition; durch die Bündelung löst er sich zugleich insofern von ihr, als er, wie allgemein erst seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts allmählich üblich, den Witz (bei ihm: Camp) mit dem fun vereint. Vor der traditionellen Kritik versucht er sich dabei zu schützen, indem er betont, dass der amüsant-artifizielle Stil des Camp keine vollkommene Respektlosigkeit gegenüber seinen ernsten Gegenständen an den Tag lege (und wenn er auch die ‚Unnatürlichkeit‘ und ‚Maßlosigkeit‘ des swishy Low Camp nicht einfach verurteilt, wertet er es dennoch unmissverständlich als „debased form“ ab).

Dass solche halbwegs moderaten Töne zumindest bei Liberalen auf Anklang stoßen, beweist die nun beginnende öffentliche Laufbahn des Camp-Konzepts. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre wird der Begriff in einer ganzen Reihe angesehener Zeitschriften wie Life, New Statesman, Encounter gebraucht,[19] wenn auch immer in Anführungszeichen und überwiegend in pejorativer Weise;[20] den endgültigen publizistischen Durchbruch erfährt Camp dann mit Susan Sontags Aufsatz aus dem Jahr 1964, der zuerst in der Zeitschrift der linksliberalen amerikanischen Parteigänger der künstlerischen Moderne Partisan Review erscheint, einem großen Publikum aber durch Zitate und Nachdrucke in vielen Illustrierten rasch bekannt wird.[21]

Der immense Aufmerksamkeitserfolg gibt Sontags Selbsteinschätzung recht, mit den Notes on „Camp“ eine große, schwierige Arbeit erfolgreich angegangen zu sein. Ihre direkt damit zusammenhängende Einschätzung, vollkommenes Neuland zu betreten, weil es außer einem, wie sie meint, „lazy two-page sketch“ in Isherwoods Roman kaum etwas an Ausführungen zu dem Begriff und Phänomen des Camp gebe, ist allerdings überwiegend falsch.

Neuland betritt sie schon deshalb nicht, weil sie als Merkmale des Camp Grundbestandteile der abendländischen Witz-Debatten bemüht, ohne dies auszuweisen (den Vorwurf, „lazy“ zu sein, kann man darum an sie selbst zurückgeben): Zur Geschichte des Camp zählt sie den Manierismus, den Euphuismus, das Preziöse, Unnatürliche, Maßlose, zählt sie die witzigen Sentenzen und Anspielungen, deren Bedeutung nur den „cognoscenti“ aufgeht.[22] Neuland betritt sie zudem nicht, weil sich um den von Isherwood (bzw. Charles) hergestellten Zusammenhang von Stil, fun und artifice auch wesentliche Partien ihres eigenen Aufsatzes drehen.

Vertraut ist ebenfalls ihre Bestimmung, dass sich der Camp-Geschmack neben dem Androgynen auf die „exaggeration of sexual characteristics“, auf die Travestie und theatralische Zitierung gemeinhin als natürlich vorausgesetzter Wesenheiten richte;[23] die Vertrautheit dieser Punkte wird selbstverständlich nicht dadurch aufgehoben, dass Sontag – im Unterschied zu ihrer beinahe zeitgleich erscheinenden Verteidigung von Jack Smiths strafrechtlich verfolgtem Film Flaming Creatures[24] – auf entsprechende Spielformen innerhalb der männlichen homosexuellen Szene bloß unter der Hand anspielt und deren begriffliche Diskriminierung und Inkriminierung ganz unterschlägt.

Relativ neu ist hingegen Sontags Bestimmung von Camp als ein „good taste of bad taste“, als ein Geschmack, der Gefallen an gewissen übertrieben stilisierten, leidenschaftlich, maßlos scheiternden Werken findet. Was aus der Sicht einer aristotelischen Hochkultur, aber auch oft aus Sicht einer unaristotelischen, asketischen Avantgarde einen niederen Rang einnimmt, rückt bei Sontag in der Wertschätzung weiter vor; den Camp-Geschmack, die Camp-Sensibilität feiert sie als eine befreiende, amüsante, hedonistische, erfreuliche Wahrnehmungsweise.[25]

Den höchsten Rang kann Camp aber auch bei Sontag nicht einnehmen. Zwar hält sie die manieristischen „eccentricities of stylized art“ gerne jener aus ihrer Sicht falschen Kunst entgegen, die realistisch, moralisch und/oder symbolisch belehren will, dennoch bleibt sie Aristotelikerin genug, um den Genuss, den sie aus den stilistischen Übersteigerungen des Camp zieht, nicht für die höchste Befriedigung zu halten: „Yet, it is evident that stylized art, palpably an art of excess, lacking harmoniousness, can never be of the very greatest kind“, heißt in ihrem 1965 erscheinenden Aufsatz On Style.[26] Seine Entsprechung findet dieses Urteil in dem Bekenntnis Sontags in Notes on „Camp“, dass sie von Camp fast genauso stark abgestoßen werde, wie sie sich zu ihm hingezogen fühle.[27]

Allgemeiner gefasst wird dieses Verhältnis, wenn Sontag über den aktuellen Typus des Dandys spricht. Der zeitgenössische Dandy delektiere sich nicht länger, wie noch sein Vorläufer im 19. Jahrhundert, an seltenen, erlesenen Objekten, sondern nun genau im Gegenteil an weitverbreiteten, vulgären Gegenständen; Camp definiert Sontag darum folgerichtig als „Dandyism in the age of mass culture“. Der neue Dandy wende sich nicht mehr angeekelt von der Massenkultur ab, auch wenn er ihren üblen Zustand weiter erkenne: „the connoisseur of Camp sniffs the stink and prides himself on his strong nerves“, hält Sontag recht drastisch fest; „the connoisseur of camp is continually amused, delighted“, heißt es zudem; dadurch kommt Sontags persönliches Schwanken zwischen Anziehung und Widerwillen als Bestimmung des Dandys zum Ausdruck, wobei das Amüsement, der „witty hedonism“ jeweils überwiegt.

Auch die Homosexuellen werden von Sontag hier eingeordnet; der Camp-Geschmack sei Teil eines Snob-Geschmacks; unter den modernen Aristokraten des Geschmacks befänden sich hauptsächlich männliche Homosexuelle; deren ästhetizistisches Stil-Bewusstsein erkläre sich aus ihrem Verlangen, gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen; Camp leiste dem Vorschub, weil es moralische Kriterien in den Hintergrund stelle und stattdessen eine liberale, spielerische Haltung begünstige.[28]

All das klingt zweifellos für sich interessant. Überzeugt es aber auch, geht es zusammen?

Mehr dazu in Teil II.

Anmerkungen

[1] Crisp, Quentin: The Naked Civil Servant [1968]. London 1977, S. 26.

[2] Ebd.

[3] Cleto, Fabio: „Introduction: Queering the Camp“. In: Ders. (Hg.): Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject. A Reader. Edinburgh 1999, S. 1-42, hier S. 9.

[4] Ein umstrittenes, rechtlich verfolgtes Beispiel ist dafür Mae Wests Stück The Drag aus dem Jahr 1927. West, Mae: Three Plays by Mae West. Hg. v. Lilian Schlissel. New York 1997.

[5] Cleto, Fabio: „Introduction: Queering the Camp“, S. 9.

[6] Monteleone, Vincent J.: Criminal Slang: The Vernacular of the Underworld Lingo. Boston 1945.

[7] Legman, Gershon: „The Language of Homosexuality“. In: George W. Henry: Sex Variants: A Study of Homosexual Patterns, Vol. 2. New York und London 1941.

[8] Ware, J. Redding: Passing English of the Victorian Era. A Dictionary of Heterodox English, Slang, and Phrase. London 1909.

[9] Ebd., S. 61; zit. n. Cleto, Fabio: „Introduction: Queering the Camp“, S. 9.

[10] West, Nathanael: The Dream Life of Balso Snell [1931]. In: Ders.: Complete Works [1957], London 1988, S. 1-62, hier S. 21f.

[11] Ebd., S. 23.

[12] Ebd., S. 4.

[13] Isherwood, Christopher: The World in the Evening [1954]. London 1984, S. 125.

[14] Ebd.

[15] Ebd.

[16] Vgl. Blanco, Mercedes: Les Rhétoriques de la Pointe: Baltasar Gracián et le Conceptisme en Europe. Genève 1992.

[17] Vgl. Eggs, Ekkehard: Art. Metapher. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. v. Gert Ueding, Bd. 5. Darmstadt 2001.

[18] Vgl. Hecken, Thomas: Witz als Metapher: Der Witz-Begriff in der Poetik und Literaturkritik des 18. Jahrhunderts. Tübingen 2005.

[19] S. die vorzügliche Bibliografie in: Cleto, Fabio (Hg.): Camp: Queer Aesthetics and the Performing Subject. A Reader. Edinburgh 1999, S. 458-512, hier S. 461. Zusätzlich noch der Hinweis auf MacInnes, Colin: „Sharp Schmutter“ [in: The Twentieth Century, August 1959]. In: Ders:, England, Half English [1961]. London 1986, S. 148-157.

[20] In einem Aufsatz zu Proust heißt es zu dessen Romanfigur Baron de Charlus: „He, so proud to display his masculinity, to despise effeminate young men, to dress with masculine rigour, to give the lie to rumour merely by the display of his harsh, arrogant person, had taken to an open, defiant ‚camping‘ which, though he imagined he had got away with it, was stripping down the whole of his social and moral prestige. There was something about this, however, in keeping with his whole mana; it was absurd, it was suicidal, and it was sublime.“ Johnson, Pamela H.: „Proust 1900“. In: Encounter, Februar 1960, S. 21-28, hier S. 23. Mitunter macht die effeminiert-homosexuelle Bedeutung des Begriffs (wahrscheinlich aus Gründen der Dezenz) einem unbestimmteren Witz Platz; in Life wird Mitte der 50er Jahre ein Filmproduzent zitiert, der sich nicht damit zufrieden zeigt, dass verschiedene Hollywoodstars die Rolle eines amerikanischen Kavallerieoffiziers wenig ernst anlegen: „‚But they all wanted to kid it‘, says Todd. ‚One of those other stars was already in cavalry uniform and about to do the part, but he was going to make a ‚camp‘ out of it.‘ ( A ‚camp‘, as Todd explains it, ‚is something you can’t really define, like if Groucho Marx played the train conductor.‘)“ Goodman, Ezra: „Rounding up Stars in 80 Ways“. In: Life, 22.10.1956, S. 87-92, hier S. 91.

[21] Etwa Anonymus: „‚Camp‘“. In: Time, 11.12.1964, S. 75.

[22] Sontag, Susan: „Notes on ‚Camp‘“ [in: Partisan Review, 1964]. In: Dies.: Against Interpretation and other Essays [1966]. New York 2001, S. 275-292, hier S. 275 u. 280f. – Historisch ausgebreitet wird das in Booth, Mark: Camp. London 1983. Breit gestreute Beispiele antiklassizistischer Kunst versammelt Core, Philip: Camp. The Lie that Tells the Truth. New York 1984.

[23] Sontag, Susan: „Notes on ‚Camp‘“, S. 279f.

[24] Sontag, Susan: „Jack Smith’s Flaming Creatures“ [in: The Nation, 1964]. In: Dies.: Against Interpretation and other Essays [1966], New York 2001, S. 226-231. Zu Smith vgl. Leffingwell, Ed u.a. (Hg.): Flaming Creature Jack Smith. His Amazing Life and Times. London 1997; Tartaglia, Jerry: „Der vollendet queere Jack Smith“ [The Perfect Queer Appositeness of Jack Smith, in: Quarterly Review of Film and Video, Herbst 2001]. In: Diedrich Diederichsen u.a. (Hg.): Golden Years. Materialien und Positionen zu Queerer Subkultur und Avantgarde zwischen 1959 und 1974. Graz 2006, S. 221-236.

[25] Sontag, Susan: „Notes on ‚Camp‘“, S. 291, 287.

[26] Sontag, Susan: „On Style“ [in: Partisan Review, 1965]. In: Dies.: Against Interpretation and other Essays [1966]. New York 2001, S. 15-36, hier S. 21.

[27] Sontag, Susan: „Notes on ‚Camp‘“, S. 276.

[28] Ebd., S. 289ff.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Fink Verlags.

Weitere Hinweise zum Sammelband „Witty Art“, in dem der Aufsatz zuerst erschienen ist, hier .

Der Aufsatz ist das Manuskript eines Vortrags, gehalten am 23.04.2009, FU Berlin.

Wenn Sie den Aufsatz im wissenschaftlichen Zusammenhang zitieren wollen, benutzen Sie bitte die Buchfassung.