Jeder Mensch ist ein Kopierer

Es fällt nicht schwer, die gegenwärtige soziokulturelle Lage in Form einer Paradoxie zu beschreiben. Während nämlich einerseits mehr als je zuvor Kreativität, also das Vermögen, Neues zu schaffen, als eine Eigenschaft angesehen wird, die grundsätzlich jedem Menschen zukommen soll und kann, blühen andererseits in allen Sparten der Kultur Spielarten des Kopierens, Remixens, Variierens und Wiederholens.

Dass 2011/12 innerhalb weniger Monate beim selben Verlag ein Buch mit dem Titel Mashup. Lob der Kopie und ein anderes mit dem Titel Die Erfindung der Kreativität erschienen ist, wundert niemanden, da beides – die Kultur des Remakes und der Kult um das Neue – gleichermaßen evident ist. So kann der eine Autor – Dirk von Gehlen – behaupten, „wir können nicht nicht kopieren“[1], während der andere – Andreas Reckwitz – bemerkt, dass es „die Grenzen des Verstehbaren sprengt, […] nicht kreativ sein zu wollen“.[2]

Beide Diagnosen sind auch mehr als eine intellektuelle Mode, vielmehr lassen sie sich mehrere Jahrzehnte rückverfolgen. Man landet schließlich bei zwei gleichermaßen berühmten Formulierungen, die ihrerseits zur selben Zeit, am Ende der 1960er Jahre aufkamen. „Jeder Mensch ist ein Künstler“ lautet das ausgehend von Joseph Beuys verbreitete Mantra einer Kreativitätsapotheose, wohingegen das Schlagwort vom „Tod des Autors“, zuerst von Roland Barthes geprägt, von allen zitiert wird, die Begriffe wie ‚Kreativität‘ und ‚Originalität‘ dekonstruieren und Kultur als ursprunglose Abfolge von Wiederholungen und Variationen begreifen.

Aktuell – und auf ökonomischem Feld – zeigt sich die Paradoxie am deutlichsten daran, dass auf der einen Seite von kaum einer Branche so große Wachstumsraten erwartet und erreicht werden wie von der Kreativwirtschaft, auf der anderen Seite aber Urheber- und Verwertungsrechte sich in der schwersten Legitimationskrise ihrer Geschichte befinden.

Doch was nur als Widerspruch erscheint, lässt sich als zusammengehörig aufzeigen: Die Demokratisierung und Aufwertung von Kreativität sowie die Konjunktur von Formen des Kopierens und Wiederholens finden nicht parallel und unbeeinflusst voneinander statt; es handelt sich dabei nicht um zwei getrennte Phänomene innerhalb einer pluralen Gesellschaft. Vielmehr – so die These dieses Vortrags – lassen sich heute weit verbreitete Spielarten des Kopierens und Variierens als Konsequenz des Paradigmas der Kreativität identifizieren.

Die Herleitung und Ausführung dieser These erfolgt in mehreren Schritten. Im ersten sei dabei auf eine weitere Paradoxie hingewiesen, die sich aus der Demokratisierung und Aufwertung der Kreativität ergibt und darin besteht, dass es zugleich zu viel und zu wenig Kreativität gibt.

Zu viel Kreativität gibt es, weil so zahlreiche Menschen wie wohl nie zuvor kreativ tätig sind – dies oft zwar nicht hauptberuflich, sondern nur in ihrer Freizeit, doch mit großem zeitlichem, manchmal auch ökonomischem Aufwand. Die demokratische Wohlstandsgesellschaft erlaubt es ihnen, ihren Willen zu eigenen Schöpfungen auszuleben; ‚Authentizität‘, ‚Selbstverwirklichung‘, ‚DIY‘ sind dabei nur einige der Schlagworte, von denen das Kreativsein begleitet wird, das zu unzähligen Produkten – von Gedichtbänden bis zu Blogs, von Gemälden über Theateraufführungen bis zu Gartenanlagen und selbstentworfenen Möbeln – geführt hat.

Zu wenig Kreativität gibt es, weil der Imperativ, selbst kreativ zu sein, bei vielen das Gefühl eines Ungenügens auslöst: Ist man vielleicht doch nicht begabt genug? Sind andere nicht viel kreativer, produktiver, besser? Fehlt es einem nicht an Ideen? Aus der Befürchtung, die Ansprüche auf Kreativität nicht erfüllen zu können, resultiert eine mehr oder weniger hektische Suche nach Quellen der Inspiration. Die als knapp empfundene Ressource ‚Kreativität‘ soll geschöpft werden, wo auch immer sie aufzuspüren sein könnte: in der Wellness-Industrie, bei diversen Konsumprodukten und vor allem auch in der Kunst.

Beides aber, die Erfahrung von zu viel wie die Erfahrung von zu wenig Kreativität, trägt letztlich zu einer Schwächung der Idee und des Begriffs vom künstlerischen Werk bei, was wiederum die Akzeptanz und Attraktivität von Spielarten des Wiederholens und nicht-autonomen Artefakten erhöht. In der Konsequenz der Demokratisierung und Aufwertung von Kreativität kommt es also – dies die mittlerweile dritte Paradoxie – zu einer Erosion gerade dessen, was lange Zeit mehr als alles andere als Ziel und Ergebnis eines schöpferischen Prozesses galt: Das abgeschlossen-originale Werk ist nicht länger zentraler Maßstab für die Beurteilung einer kreativen Leistung.

Diese Paradoxie bedarf einer etwas ausführlicheren Erläuterung, wobei die beiden Phänomene des Zu-wenig-Kreativität und Zu-viel-Kreativität nacheinander behandelt seien.

Zu wenig Kreativität hat die Folge, dass Kunst und Künstler (wie auch diverse konsumistische Angebote) vor allem gefragt sind, weil sie ansteckende Atmosphären der Kreativität zu schaffen und so das empfundene Defizit zu kompensieren verheißen. Etliche Künstler nehmen diese ihnen entgegengebrachte Erwartung auch sehr ernst und richten sich in ihrem Tun danach.

Nicht zuletzt gilt das für Joseph Beuys, der die Durchsetzung des egalitären Konzepts von Kreativität mehr als andere zu verantworten hat. Anders als es vielleicht zuerst erscheinen mag, stellt sein eigenes Auftreten als Schamane, Heiland und Prophet, mit dem er sich von den übrigen Menschen distanzierte, ja über sie erhob, dabei gerade keinen Widerspruch zum Diktum „Jeder Mensch ist ein Künstler“ dar. Vielmehr ging es ihm darum, eine starke kreative Atmosphäre spürbar werden zu lassen, um möglichst vielen Menschen ihre schöpferische Potenz bewusst zu machen. Dank seiner herausgehobenen Aura wollte Beuys also inspirierend wirken.

Andere Künstler derselben Zeit setzten hingegen auf Partizipation statt auf Charisma; sie versuchten, passive Rezipienten in aktive Teilnehmer zu verwandeln, die im praktischen Umgang mit Artefakten auf Ideen kommen und auf diese Weise kreativ werden. Die Werksätze von Franz Erhard Walther – Objekte mit bewusst offen gehaltener Funktion – entstanden etwa mit dem Ziel, jeder Rezipient möge „seine EIGENEN kreativen Fähigkeiten ein[…]setzen“.[3]

Wieder andere Künstler vertrauen auf eine Verbindung von Aura und Partizipation, so etwa Marina Abramović bei ihrer Retrospektive im Museum of Modern Art in New York im Jahr 2010, als sie während der gesamten dreimonatigen Ausstellungszeit stumm an einem Tisch im Atrium des Museums saß und sich auf dem Platz ihr gegenüber Besucher niederlassen konnten, um für ein paar Minuten die Anwesenheit der Künstlerin zu spüren und deren Kräfte ganz auf sich gerichtet zu erfahren. Passend dazu hieß die Performance „The Artist Is Present“; die schöpferische Potenz sollte als Gabe an andere fungieren, die gestärkt, beschwingt, ihrerseits kreativ disponiert wurden. Sie könne „eine stärkere Motivation bewirken“, bemerkt Abramović,[4] und entsprechend beglückt äußern sich Besucher, die die Begegnung mit ihr als Geschenk und „incredible inspiration“ erfuhren.[5]

Wie diese Beispiele zeigen, besteht Kunst, die kreativitätsstimulierend wirken soll, weniger in materiellen, abgeschlossenen Werken als in performativen Prozessen. Bei denjenigen, die sich um ihre eigene Kreativität sorgen, tritt das Bedürfnis, sich auf die Werke von Künstlern als genuine eigene Schöpfungen einzulassen, gegenüber dem Wunsch in den Hintergrund, so viel Kreativität wie möglich für sich selbst zu sichern. Zumal große Meisterwerke werden nicht mehr gerne studiert, wirken sie doch oft eher einschüchternd. Rezipienten spüren dann ihre eigene Kleinheit, fühlen sich gar ohnmächtig und begrenzt in ihren Optionen. Michel Houellebecq bezeichnet ein Meisterwerk daher als „Sackgasse“: in seiner Überlegenheit Spielverderber eines egalitären Verständnisses von Kreativität.[6]

Dagegen können Künstler mit etwas, das keinen in sich abgeschlossenen Charakter besitzt, inspirieren. Es stimuliert, wenn der Rezipient den Eindruck gewinnt, es werde ihm statt eines fertigen Werks eine frische Idee geliefert, ja er könne direkt an der Kreativität des Künstlers teilhaben.

Beliebt sind daher etwa Making-of-Dokumente. Filmaufnahmen eines Regisseurs am Set oder eines Malers beim Arbeiten in seinem Atelier, die Präsentation von Entwürfen und Skizzen in einer Ausstellung oder auch Interviews, in denen über Hintergründe und Begleitumstände einer künstlerischen Arbeit gesprochen wird, wecken die Lust, selbst Ähnliches zu tun. Die Empathie reicht gar so weit, dass der Rezipient den Eindruck hat, die jeweilige Schöpfung ereigne sich ebenso in ihm wie im Künstler.

Generell verwandeln Künstler sich also „vom Werkproduzenten zu Initiatoren von Atmosphären“, wie auch Reckwitz feststellt.[7] Aus dem Künstler wird der Funktion nach eine Muse: jemand, der weniger über eigene Werke als darüber definiert ist, anderen die Möglichkeit zu Werken zu eröffnen. Statt selbst Musen anzurufen oder auf eine Gunst zu warten, haben die Künstler nun Ansporn und Inspiration für Kreativitätswillige zu sein.

Zumindest erwartet man von ihnen eine palliative Wirkung, die darin besteht, denjenigen, die gerne selbst kreativ wären, die Angst zu nehmen, sie seien es nicht, ihnen also das schöne und beruhigende Gefühl zu vermitteln, sie könnten, wenn sie nur wollten, jederzeit auch etwas Bedeutsames entdecken oder Großes vollbringen. Die Künstler sollen in eine Stimmung versetzen, in der man sich vielfältig disponiert, im Besitz starker Optionen fühlt, gleichsam in einem Modus des Potenzialis.

Dass nicht zuletzt aufgrund der vielen Formen von Inspiration durch Künstler mehr Menschen als in früheren Zeiten zu eigenen kreativen Leistungen angeregt werden, führt – auf der anderen Seite – zu jenem Zu-Viel an Kreativität. Es gibt so viele Ausstellungen, werden so viele Bücher gedruckt, finden so viele Events statt, werden so viele Musikstücke eingespielt und so viele Blogbeiträge verfasst, dass selbst jemand, der sich in klassischem Sinne als Rezipient begreift, keine Chance mehr hat, auch nur in einem Bereich halbwegs nachzukommen. Vielmehr ist Rezipientenaufmerksamkeit gemessen an der Produktivität der Kreativen eine höchst knappe Ressource.

Das gesamte Kultursystem ist, wie die Autoren des 2012 publizierten Buchs Der Kulturinfarkt diagnostizieren, „einseitig auf Produktion fixiert“ und steht daher, so die drastische These, vor dem Kollaps, der nur durch massive Einschnitte in der Kulturförderung zu vermeiden sei.[8] Bazon Brock schlug angesichts des relativen Nachfragemangels sogar vor, nicht länger die Kreativen, sondern das Publikum zu entlohnen, das die kostbare Rezeptionsarbeit leistet. Zugespitzt und weitergedacht würde das „honorierte Zuhören“[9] bedeuten: Statt eines Urheberrechts, das die Ansprüche der Kreativen sichert, bräuchte es ein Rezipientenrecht, das die Leistungen derer, die sich auf Artefakte anderer einlassen, unter Schutz stellt.

Die hartnäckigen und engagierten Debatten über das Urheberrecht sind nicht zuletzt Folge davon, dass Werke allein aufgrund ihrer unübersehbaren Anzahl an Wertschätzung einzubüßen drohen. Vielleicht wird der traditionell schöpferisch Tätige, der nicht auf den Rezipientenmangel reagiert und weiterhin unbeirrt dicke Romane schreibt, verschlüsselte Bilder malt, CDs produziert, Theaterstück um Theaterstück aufführt, bald sogar altmodisch erscheinen. Könnte es nicht als sozial rückständig und selbstverliebt wahrgenommen werden, wenn jemand nicht über herkömmliche Werkformen hinauszudenken vermag? Und ist das unbedingte Originellseinwollen dann nicht auch eine etwas peinliche Art und Weise der Selbstbehauptung?

Wer die Zeichen der Zeit erkannt hat, setzt also auf offenere Formen, um seinerseits anregend und stimulierend auf andere wirken zu können. Und statt Rezipienten zur Last zu fallen und sich als eitel oder rücksichtslos kritisieren lassen zu müssen, nützt man die eigenen kreativen Energien lieber dazu, anderen gezielt eine Freude zu machen. Gerade die neuen Medien und Sozialen Netzwerke bieten hierfür viele Möglichkeiten.

In ihnen werden Bilder, literarische Texte oder Musikstücke zu Spielarten der Kommunikation, in ihnen ist es aufgrund des Koinzidierens von „Produktion, Präsentation und Distribution von Kunst“ aber auch zur Option geworden, wie Boris Groys hervorhebt, „dass ein Künstler kein finales Produkt, kein Kunstwerk mehr produzieren muss“.[10] Vielmehr steht alles jederzeit zur Disposition und lässt sich je nach Anlass, Kontext, Adressat und Interesse variieren.

Exemplarisch hat David Hockney in den letzten Jahren vorgemacht, was es heißen kann, als Künstler nicht nur Werke mit dem Anspruch auf Originalität und Dauer zu schaffen, sondern sich genauso darauf zu verlegen, die eigene produktive Kraft für musenartige Geschenke an andere Menschen fruchtbar zu machen. So hat er, zuerst auf dem iPhone, dann auf dem iPad zu zeichnen begonnen, um die so entstandenen Bilder an Freunde zu verschicken.[11] Wer ein solches Bild, dessen Charakter skizzenhaft ist und den Entstehungsprozess nicht verbrigt, zugesendet bekommt, erlebt das Glück der Teilhabe, fühlt sich persönlich angesprochen und inspiriert.

Hockney selbst beschreibt diesen Akt so: „Ich zeichne täglich Blumen und schicke sie an Freunde, damit sie jeden Morgen frische Blumen bekommen. Und meine Blumen halten sich. Ich zeichne sie nicht nur in ein Skizzenbuch, sondern ich kann sie an fünfzehn oder zwanzig Leute verschicken, die sie alle gleichzeitig erhalten. Und beim Aufwachen sagen sie: ‚Schauen wir mal, was uns David geschickt hat‘.“ [12]

An die Stelle künstlerischen Werkstolzes tritt hier etwas, das man als Netzwerkstolz titulieren könnte: Der Künstler will mit dem, was er tut, nicht länger die Kunst revolutionieren, sondern seine Begabung dazu nutzen, in engere Verbindung zu anderen Menschen zu treten, denen er das Gefühl vermittelt, sie seien Teil einer Gemeinschaft, die von ihm zu neuen Wahrnehmungen gebracht und mit zusätzlichen Anregungen versorgt wird. Digitale Kommunikationstechnik ermöglicht Hockney also Musenküsse von ungeahnter Wirksamkeit.

Haben die Kreativitätsimperative mit der Konsequenz sowohl eines Zu-Viel als auch eines Zu-Wenig an Kreativität letztlich zu einer Werkdämmerung geführt, so wurden damit zugleich Werte wie ‚Autonomie‘ und ‚Originalität‘ geschwächt, die mit dem Werkbegriff fest verknüpft waren. Von zwei Seiten – den Produzenten wie den Rezipienten – ist die Vorstellung, eine schöpferische Leistung müsse in einem Werk – bestenfalls einem originellen Meisterwerk – kumulieren, blass geworden. Es gibt auf einmal Alternativen dazu.

Deshalb braucht auch nicht länger rätselhaft zu sein, wie die erste der konstatierten Paradoxien aufzulösen ist. Zur Erinnerung: Es hieß, der Wunsch nach Kreativität und das Interesse an Formen des Kopierens seien gleichermaßen typisch für die Kultur der Gegenwart. Im Folgenden sei gezeigt, wie Spielarten des Kopierens – gerade in der digitalen Welt – häufig Ausdruck und Folge davon sind, dass sich jemand inspiriert fühlt und die eigene Kreativität zumindest als Möglichkeit erfährt.

Im Kopieren – das die These – wird das Inspiriertsein sichtbar und real, in ihm bewährt sich eine Atmosphäre der Kreativität. So wird ein Musenkuss entweder in eine Gestaltung übersetzt, die seinen Charakter bewahrt, oder er wird unmittelbar und unverändert weitergegeben, um das selbst erfahrene Glück teilen und so noch bewusster erleben zu können.

Im Fall der digitalen Bilder Hockneys bedeutet das, dass es zum einen Menschen gibt, die, angeregt von der Technik, Faktur und Motivik, damit beginnen, selbst ähnliche Bilder auf einem iPhone oder iPad anzufertigen.[13] Es wurden sogar bereits eigene Apps und Kursangebote entwickelt, mit denen sich Bilder im Hockney-Stil machen lassen. Zum anderen aber teilen manche das Gefühl von Überraschung, Teilhabe und Evidenz, das bei Zusendung eines Hockney-Bildes aufkommt, anderen dadurch mit, dass sie ihnen dasselbe Bild weiterleiten, es also digital kopieren.

Führt ein intensiver Moment häufig zu einem Gefühlsausbruch, in dem die erfahrene Inspiration noch nicht neu gestaltet, sondern erst einmal nur spontan-beglückt mitgeteilt wird, so begünstigen die Features von Smartphones oder Plattformen der Sozialen Medien solche Gesten sofortiger Äußerung. Das Posten, Rebloggen und Retweeten – dies alles Formen des Kopierens – dient oft dazu, andere an etwas teilhaben zu lassen, das in diesem Moment als stark, überwältigend, besonders emotional erlebt wird.

So finden sich Hockneys digitale Bilder auf vielen Websites und Blogs der Sozialen Medien wieder, werden dort weiter und weiter verbreitet, landen durch vielfältiges Rebloggen in unterschiedlichen Zusammenhängen, werden dort wieder von anderen entdeckt, die sich ihrerseits stimuliert fühlen und dies ausdrücken, indem sie schnell den Reblog-Button klicken und das Bild auf ihrem eigenen Blog reproduzieren.

Weitergeben und Sich-Aneignen von Bildern – beides Akte des Kopierens – erfolgen also aus demselben Impuls: dem emotionalen Kick, den es darstellt, wenn man sich plötzlich inspiriert fühlt und die Lust verspürt, die in diesem Augenblick als stark empfundene eigene Kreativität auszuleben.

Dasselbe passiert mit Bildern aller Art, die ihrerseits das Gefühl auslösen, es sei mehr und noch ganz anderes als gewohnt möglich. Auf mittlerweile Millionen von Accounts und Blogs der Sozialen Medien – bei Facebook, Tumblr oder Pinterest – werden fortwährend Bilder (und anderes) weitergepostet und rebloggt, also kopiert.

Für viele ist es in den letzten Jahren zu einer selbstverständlichen Beschäftigung geworden, alltäglich Blogs zu durchforsten, immer auf der Suche nach Bildern oder auch kurzen Videos, Zitaten und Wortspielen, von denen sie sich anregen und in eine Stimmung der Kreativität versetzen lassen. Kunst und Künstler sind dadurch inzwischen auch bloß noch ein marginaler Faktor der Inspiration; gemessen an Quantität und Qualität von Blogs, die allein dank der Infinite-Scrall-Funktion Unerschöpflichkeit suggerieren, ist ihnen höchstens eine Nebenrolle geblieben.

Die Reblogs, die man auf seinem Blog sammelt, sind Spuren der eigenen Inspirationserlebnisse. Tatsächlich gibt es zahlreiche Blog-Akteure, die sogar niemals eigene Bilder oder Dokumente hochladen, sondern sich ganz – manchmal mehrere Stunden täglich – dem Rebloggen hingeben, dabei aber mit dem, was sie – mehr oder weniger sorgfältig und gezielt – aneinanderreihen, wieder inspirierend auf andere wirken. Man steckt sich wechselseitig an, entsprechend oft und schnell zirkulieren als anregend empfundene Bilder. Sie versetzen eine offene Community in einen Flow-Zustand, das Rebloggen wird zu einer – für viele zur mit Abstand besten – Kreativitätstechnik.

Fragt man die Betreiber solcher Blogs danach, welche Rolle die Praxis des Rebloggens für sie spielt, taucht in den Antworten tatsächlich keine andere Vokabel so häufig auf wie ‚inspirierend‘.[14] Es gehe darum, auf dem Blog Bilder zu versammeln, von denen man besonders angeregt werde („It’s a place for me to gather images I like and am inspired by“[15]), der eigene Blog sei als „eine Art Wunderkammer“, die „sehr viel inspirativen Input“ bietet,[16] oder als eine Pinwand zu sehen, auf der man teile, was einen inspiriere („like a pinboard where I share inspirations“[17]). Manche sagen von sich, Bilderblogs nur anzuschauen, wenn sie Langeweile hätten und eine Anregung bräuchten („I only get on tumblr when I’m bored or when I want inspiration“[18]), manchmal fallen die Antworten auch markanter aus. Dann ist davon die Rede, das Rebloggen sei eine „freundliche Droge“ („a gentle drug“), die „entspannend“ („soothing“) wirke und „Druck“ („pression“) nehme wie sonst „Schwimmen und Sex“ („swimming and sex“).[19]

Reblogger erleben ihr Tun – das Kopieren – also als intensive und beglückende Erfahrung, es ist für sie nicht bloß ein passives Genießen, sondern ein Sich-Ausdrücken, vor allem aber begleitet von der Vorstellung, jederzeit wirklich aktiv, nämlich aus eigener Kreativität heraus gestaltend tätig werden zu können. Im Rebloggen finden sie, was sie sonst von der Kunst erwarten (oder erwartet haben): Momente der Begeisterung, aber auch Gefühle der Erleichterung und Entspannung.

Wird Kopieren hier also synonym mit Inspiriert-Sein, so fungieren die Urheber der rebloggten Bilder genauso wie die Reblogger, die diese sammeln und weiterverbreiten, ihrerseits als Musen. Selbst wenn ihre Bilder von ihnen selbst als Werke gedacht sein mögen, deren Originalität gewürdigt und deren Gehalt interpretiert werden soll, kommen sie nicht als solche zur Geltung.

Vielmehr geht es in den Sozialen Medien darum, wie oft, wie schnell und in wie vielen unterschiedlichen Kontexten Bilder rebloggt werden. Wer sich auf die dort herrschende Logik einlässt, ist stolz auf Follower, so wie man bisher stolz auf eine Rezension war, freut sich über einen Reblog-Rekord, so wie man sich sonst über die Einladung zu einer wichtigen Ausstellung gefreut hat.

Aber wenn sogar selbst schon traditionell werkstolze Künstler sich im Zuge der Kreativitätsimperative darauf einzustellen beginnen, heute mehr als Musen denn als Schöpfer von Meisterwerken gefragt zu sein, dann trifft man erst recht in den Sozialen Medien auf viele Akteure, die ihre Produkte von vornherein darauf abstimmen, inspirierend zu wirken und entsprechend häufig rebloggt zu werden.

So jung die Kulturtechnik des Rebloggens noch ist, so deutlich lassen sich bereits Muster erkennen, denen Bilder folgen, die Reblog-Karrieren machen. Gerade viele Fotografen lernen aus den Reaktionen auf ihre Bilder und legen diese zunehmend so an, dass sie bei Betrachtern den Impuls auslösen, mit anderen geteilt oder auf dem eigenen Blog reproduziert zu werden.

Annekathrin Kohout, selbst Bloggerin und Fotografin, hat die wegen ihrer inspirierenden Qualitäten oft kopierten Bilder genauer als „Kick-Off-Bilder“ beschrieben. Aus ihrer Sicht sind Bilder erfolgreich, wenn sie „von festen Bedeutungen frei sind, um individuell angeeignet werden zu können“. Zugleich aber sollte die Bedeutungsfreiheit nicht als Mangel erscheinen, sondern den Rezipienten dazu anspornen, das Bild eigens mit einer Bedeutung zu versehen. Das Bild sollte also, so Kohout, von „motivischer Einfachheit“ und damit „emblematisch“ sein. Am Beispiel eines oft rebloggten Fotos eines ukrainischen Fotografen-Trios veranschaulicht sie ihre Überlegungen.[20] So seien zwei an der Spitze mit einem Piercing versehene Zitronen genauso „denkbar als Zeichen für Punk, BDSM, Veganismus oder einfach nur kleine Brüste“.[21]

Das Foto suggeriert Symbolhaftigkeit und damit kann es inspirieren, weil jeder Rezipient den sich öffnenden semantischen Raum individuell zu füllen vermag und nicht den Eindruck haben muss, die Fotografen wollten mit ihrem Foto eine bestimmte Intention zum Ausdruck bringen, ja ein abgeschlossenes Werk schaffen, auf das man sich interpretierend einzustellen habe.

Der emblematische Charakter der Bilder wird durch überraschende und rätselhafte Kombinationen von Sujets noch gesteigert.[22] Dann wird man dazu verführt, Tiefsinniges oder Existenzielles zu assoziieren, kann sich also als derjenige, der die Bedeutung verleiht, auch umso mehr als kreativ empfinden: als jemand, der selbst die größten Themen zu reflektieren versteht. Damit unterscheiden sich Kick-Off-Bilder von Stock-Fotos, die zwar auch jeweils für unterschiedliche Kontexte verwendet werden können, das aber eher einer Eigenschaftslosigkeit – einer Unverbindlichkeit und semantischen Blässe – zu verdanken haben als einer Aura starker Bedeutsamkeit.[23]

Die inspirierende Qualität eines Kick-Off-Bildes nimmt auch dann weiter zu, wenn es nicht nur emblematisch, sondern zugleich simpel angelegt ist.[24] Dann weckt es den Eindruck, man hätte die Bildidee jederzeit auch selbst haben können. Beliebte Motive sind daher Dinge, die sich in jedem Haushalt finden und jederzeit zur Verwendung anbieten: Obst, Teppiche, Aluminiumfolie. Im Idealfall kommt es zu einer ungewöhnlichen – mal nur absurd-überraschenden, mal auch provokant-frechen – Einbettung der Motive in Situationen: Eine Frau liegt unter einem Teppich, ein Mann wickelt sich mit Aluminiumfolie ein, das weibliche Geschlechtsorgan wird durch aufgeschnittenes Obst ersetzt.[25]

Das wirkt auflockernd, sorgt für ein Gefühl von ‚Alles-ist-Möglich‘ und erzeugt wegen der Alltäglichkeit der Mittel den Eindruck, Kreativität sei gar nicht so schwer. Ein einmal geschaffenes Motiv wird entsprechend innerhalb weniger Tage zahlreich variiert, man trifft also nicht nur immer wieder auf Reblogs eines Bildes, sondern genauso auf Spielarten davon.

Kick-Off-Bilder sind somit die idealen Artefakte für eine kreativitätsselige Kultur. Den meisten genügt dabei die im Akt des Rebloggens erlebte Atmosphäre von Kreativität, um schon alle Sorgen, selbst nicht schöpferisch genug zu sein, zu vertreiben. Diese Atmosphäre braucht nicht in der Erschaffung eigener Werke zu münden; es reicht, sie zu bewahren, neu anzufachen und anderen weiterzugeben. Der Vergleich des Rebloggens mit einer „freundlichen Droge“ ist daher passend, das Gefühl eigener, jederzeit disponibler Kreativität ist wichtiger als deren Beweis in Form großartiger – mit Mühe erarbeiteter – Erzeugnisse.

Wer beobachtet, wie in den Sozialen Medien Bilder präsentiert, gepostet und rebloggt werden, Produzenten und Rezipienten sich aufeinander einstellen und voneinander profitieren, hat keine Mühe, von einem Ethos des Kopierens zu sprechen. Jedes Mal, wenn der Reblog-Button geklickt wird, ereignet sich ein Musenkuss. Der eine freut sich, als inspirierend empfunden zu werden, der andere, inspiriert worden zu sein. Und beide wollen, dass das kein einmaliges oder seltenes Erlebnis ist, sondern sich möglichst oft wiederholt.

Dabei wird das Zusammenspiel als eines von Gabe und Gegengabe erfahren: Der Reblogger begreift die Inspiration, die ein Bild ihm bereitet, als ein Geschenk – als etwas, das sich nicht konfektionieren und beanspruchen, also auch nicht kommodifizieren lässt. Der Rebloggte umgekehrt empfindet das Glück, das er bereiten kann, seinerseits als ein Geschenk, die Aufmerksamkeit und Anerkennung, die ihm mit dem Rebloggen zuteil wird, als etwas, das sich wünschen, aber nicht einfordern oder gar erzwingen lässt.

Das Ethos des Kopierens, wie es in den Sozialen Medien praktiziert wird, besteht somit in einem wechselseitigen Gunstverhältnis. Es lässt sich weder auf kommerzielle Bedingungen noch auf rechtliche Normen reduzieren. Damit aber wird das Rebloggen auch als etwas empfunden, das sich jenseits der Geltung von Urheber- und Verwertungsrechten abspielt.

Tatsächlich werden Urheberrechte nirgendwo sonst häufiger missachtet, als Hindernis wahrgenommen oder grundsätzlich in Zweifel gezogen als auf dem Feld der Sozialen Medien. Gerade sofern Bilder oder andere Artefakte inspirierend wirken und beim Rezipienten das Gefühl erzeugen, selbst über die kreativen Kräfte zu verfügen, um dasselbe oder Ähnliches schaffen zu können, bleibt kaum Raum für die Vorstellung, man würde fremdes Eigentum unerlaubt in Anspruch nehmen. Durch die Gunst der Inspiration verschmilzt das, was man rezipiert, mit dem, was man selbst damit assoziiert. So wenig ein Kuss nur einem der Küssenden gehört, so wenig ein inspirierendes Bild nur dem, der es gemacht hat.

Das wird nicht nur von vielen derer so gesehen, die Bilder rebloggen, sondern genauso von deren Urhebern. Bei ihnen hat sich Werkstolz ebenfalls in Netzwerkstolz verwandelt, was durch die hochentwickelte Foto- und Bildbearbeitungstechnik weiter begünstigt wird. Mit ihr ist kann mittlerweile nämlich jeder schnell gute Fotos machen und online verbreiten.

Während ein Maler oft Wochen, gar Monate für ein Gemälde brauchte, aber auch Fotografen im analogen Zeitalter für Vorbereitung und Entwicklung eines Fotos ziemlich viel Zeit aufwenden mussten, bevor sie – vielleicht – ein sehenswertes Bild zustande brachten, ist es heute oft nur eine Angelegenheit weniger Sekunden, um ein interessant und professionell wirkendes Foto zu erzeugen. Die Technik erlaubt es selbst nicht spezifisch Begabten, effektstarke Bilder zu machen. Wo aber so wenig Lebenszeit und Herzblut eingesetzt wurde, so wenig Risikobereitschaft und Ambition nötig ist, wird der Urheber auch kaum eine enge Bindung zu seinen Bildern aufbauen. Er fühlt sich nicht länger ausdrücklich als ihr Eigentümer und kann sie entsprechend leicht loslassen.

Doch selbst wer beim Rebloggen an Urheberrechte denkt, wird sie kaum wahren. Handelt es sich um ein bereits erfolgreiches, von anderen oft rebloggtes Bild, ist es nämlich mühsam, zu rekonstruieren, bei wem die Urheberrechte liegen. In dem Maße, in dem es leichter denn je geworden ist, sich Bilder anzueignen, ist es schwieriger geworden, sich dabei im Sinne des Urheberrechts korrekt zu verhalten.

Daher braucht nicht zu verwundern, dass viele Nutzer von Bildern in den Sozialen Medien sich nicht mehr die Mühe machen, Urheberrechten eigens nachzugehen. Sie können keinen Sinn darin erkennen, mit großem Aufwand und unsicherem Ergebnis etwas zu tun, das mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht erwartet wird. Vor allem aber würde es die spezifische Qualität des Rebloggens – den Moment der Inspiration – zerstören, hätte man sich jeweils erst um Urheberrechte zu kümmern. Die gerade gewonnene Spontaneität im Umgang mit Bildern würde sogleich wieder zunichte gemacht.

Es spricht somit viel dafür, das Posten und Rebloggen von Bildern zumindest innerhalb der Sozialen Medien freizugeben und nicht länger unter den Schutz des Urheberrechts zu stellen. Eine Plattform wie Tumblr geht in ihrer Konstruktion bereits in diese Richtung. So erklären die Mitglieder mit dem Akzeptieren der Nutzungsbedingungen, dass sie die von ihnen hochgeladenen Bilder für weitere Verwendungen auf Tumblr-Blogs freigeben. Wer rebloggt, ist also nicht mehr haftbar zu machen, sondern höchstens derjenige, der selbst keine Rechte an einem erstmalig hochgeladenen Bild besitzt.

Die neue Kultur- und Kreativitätstechnik des Rebloggens stellt allerdings nur eine Spielart innerhalb der vielen Formen des Wiederholens dar, die gegenwärtig eine Konjunktur oder Renaissance erleben. Andere, vor allem im Bereich der Kunst verbreitete Praktiken lassen sich aber ebenfalls mit der konstatierten Werkdämmerung erklären – damit, dass Ideen von Autonomie und Originalität in eine Krise geraten sind, für die insbesondere der Kreativitätshype der letzten Jahrzehnte verantwortlich zu machen ist. Künstler, auf Opposition getrimmt, verweigern sich also eher als andere dem Originalitätskult, und auch wenn sie nicht im Musendienst aufgehen wollen, loten sie aus, welche Möglichkeiten es für sie jenseits der Fetischisierung von Werken gibt.

In den wenigsten Fällen geht es bei den Spielarten des Wiederholens jedoch um reines Kopieren; vielmehr wird variiert und parodiert, verfremdet und transferiert, es geht um Medien- oder Formatwechsel, um ‚aemulatio‘, ‚Reenactment‘ oder ‚Mimikry‘. Aber auch hier lässt sich fast immer davon sprechen, dass derjenige von dem, was er wiederholt, eigenwillig berührt und inspiriert wurde. Das Bewusstsein eigener Kreativität wird dann gerade nicht in eigenmächtigen Gesten gefeiert, sondern an das rückgebunden, was es geweckt oder gefördert hat. In jeder Variation lebt das, was inspiriert hat, fort; es lässt sich, wenn auch nicht von einem Ethos des Kopierens, so zumindest von einem Ethos des Wiederholens sprechen.

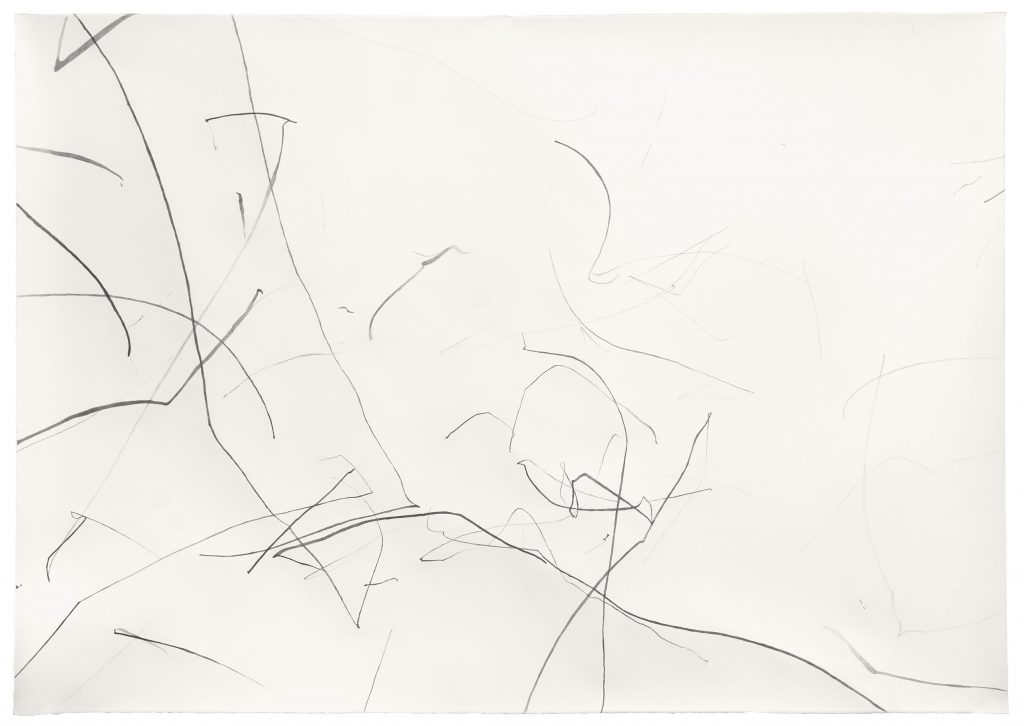

In manchen Fällen kommen Künstler aber einer reinen Kopie zumindest nahe. Klaus Mosettig etwa zeichnet seit einigen Jahren sehr exakt bereits vorhandene Bildwerke ab. Gemälde Jackson Pollocks wiederholte er formatgetreu, nur in Bleistift übersetzt, Selbstbildnisse anderer Künstler zeichnete er nach, bloß dass sie bei ihm keine Selbstbildnisse mehr sind. Zuletzt widmete er sich den Zeichnungen seiner einjährigen Tochter, die er kopierte, allerdings auch vergrößerte (wobei er den Größenunterschied zwischen sich und der Tochter einbezog).

Hier hier die Vorstellung persifliert, wonach schöpferische Kräfte an die jeweils folgende Generation weitergegeben werden. Ferner handelt es sich um ein Spiel mit dem Klischee, moderne Kunst könne jedes Kind machen. Schließlich erinnert Mosettig an die Idee vom ‚unschuldigen Auge‘, die gerade Kindern die Ursprünglichkeit zugesteht, die Erwachsene längst verloren haben. Der Vater holt sich also bei seiner Tochter Inspiration; sie als seine biologische Schöpfung wird zur Quelle seiner künstlerischen Schöpfung. Diese aber tritt zugleich ganz in den Dienst der Würdigung des Kindes.

Könnte es ein besseres Beispiel geben, um zu zeigen, was ‚Ethos des Kopierens‘ bedeutet? Es geht hier weder um Abkupfern noch um Ausnützen, es geht weder um Handels- noch um Rechtsverhältnisse. Geradezu absurd mutet die Frage an, ob Mosettig hier vielleicht Urheberrechte verletzt: Als Rechtsvertreter seiner unmündigen Tochter müsste er gegen sich selbst prozessieren.

So sehr Mosettig also übliche Gedankengänge außer Kraft setzt, so sehr macht er mit diesem Projekt die soziale Dimension von Kreativität zum Thema, die sich gerade im Kopieren – in Formen des Wiederholens – zeigt. Bei ihm wird auf andere Weise als bei Millionen von Rebloggern deutlich, dass das Kopieren sehr viel mit Gefühlen von Glück und Gunst, mit Geben und Schenken zu tun haben kann. Eine Ethik des Kopierens sollte dieses Ethos des Kopierens ernst nehmen und darauf aufbauen.

Anmerkungen

[1] Dirk von Gehlen: Mashup. Lob der Kopie, Berlin 2011, S. 179.

[2] Andreas Reckwitz: Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung, Berlin 2012, S. 9.

[3] Franz Erhard Walther: „Gedanken zur Wahrnehmung von Kunst“, in: Germano Celant (Hg.): Ars Povera, Tübingen 1969, S. 174.

[4] Sarah Thornton: 33 Künstler in 3 Akten, Frankfurt/Main 2015, S. 320f.

[5] Katarina Waldenstrom (2015), auf: http://www.katarinawaldenstrom.com/the-journal/kw-woman-therese-alshammar.

[6] Michel Houellebecq: Unterwerfung, Köln 2015, S. 32.

[7] Reckwitz, a.a.O. (Anm. 2), S. 114.

[8] Dieter Haselbach/ Armin Klein/ Pius Knüsel/ Stephan Opitz: Der Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über Kulturpolitik, Kulturstaat, Kultursubvention, München 2012, S. 12.

[9] Bazon Brock (Hg.): Musealisierung als Zivilisationsstrategie, Karlsruhe 2009, S. 41.

[10] Boris Groys:“Kunstarbeiter: zwischen Utopie und Archiv“, in: Schweizer Monat Nr. 1023 (2015), S. 70 – 77, hier S. 72.

[11] http://www.cityam.com/219765/chance-see-hockney-s-ipad-doodles

[12] David Hockney, in: Martin Gayford: A Bigger Message. Gespräche mit David Hockney, Bern 2012, S. 88.

[13] Vgl. z.B. http://jeremysutton.com/inspired-by-hockney.

[14] Im folgenden Zitate einer Umfrage, die vom Autor im Januar 2015 bei Usern von Tumblr durchgeführt wurde.

[15] http://minorgods.tumblr.com.

[16] http://herrensauna.tumblr.com.

[17] http://hldky.tumblr.com.

[18] http://mexiranger.tumblr.com.

[19] http://mitchpeter.tumblr.com.

[20] https://sofrischsogut.files.wordpress.com/2015/07/tumblr_nlilj0gnmi1tdakygo1_1280.jpg

[21] Annekathrin Kohout (2015), auf: https://sofrischsogut.wordpress.com/2015/07/05/kick-off-bilder.

[22] http://similarlyobscure.tumblr.com/image/121020901790

[23] Vgl. Wolfgang Ullrich: „Bilder zum Vergessen. Die globalisierte Industrie der ‚stock photography‘“, in: Andreas Baur/ Ludwig Seyfarth (Hgg.): Recherche – entdeckt! Bildarchive der Unsichtbarkeiten, Katalog zur 6. internationalen Foto-Triennale Esslingen, Frankfurt/Main (Revolver Verlag) 2004, S. 49 – 55.

[24] http://selena11selena.tumblr.com/post/105341060853/vogueanon-guinevere-van-seenus-photographed

[25] https://sofrischsogut.files.wordpress.com/2015/07/obst_audi.jpg

Der Aufsatz ist das Manuskript eines Vortrags, den Wolfgang Ullrich zur Eröffnung der Konferenz Towards an Ethics of Copying gehalten hat.

Wolfgang Ullrich ist freier Autor.