Über eine neue Sehnsucht nach Wertungen und Pathos

Die Frage, ob die alte Unterscheidung von ‚high‘ und ‚low‘ wirklich aufgehoben ist, wie oft behauptet wird, oder ob wir nicht im Gegenteil ihre Wiederkehr in veränderten Konstellationen erleben, scheint zu ermüden. Sie bleibt aber relevant, zumindest wenn man davon ausgeht, dass jede Kultur und Subkultur hierarchisch aufgebaut ist, es also immer etwas gibt, dem mehr Bedeutung und Wert beigemessen wird als etwas anderem und das deshalb sorgfältiger und umsichtiger behandelt wird.

Die programmatische Einforderung einer Auflösung der Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘ begann in den 1960er Jahren. Aus heutiger Sicht nicht ohne Erfolg: Es wird niemand infrage stellen, dass gegenwärtig im Kulturbetrieb weder Politiker noch Journalisten oder Kuratoren von ‚hoher Kultur‘ sprechen – zumindest nicht ohne Ironie. Und wer sich dabei ertappt, dass er es versehentlich doch einmal ernst damit meint, fühlt sich peinlich berührt, bedeute das doch, man würde eine Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘ weiterhin anerkennen. Dabei steht längst nicht mehr zur Debatte, dass Bowie genauso hochkulturell ist wie Beethoven, dass Ready-mades nicht nur in der Kunst, sondern auch in angewandten Bereichen wie der Mode längst Standard sind, oder dass manchmal kaum noch unterscheidbar ist, wann es sich um einen Gag im Internet handelt – und wann um bildende Kunst.

Außerdem: Wer von ‚hoher Kultur‘ spricht, muss zugleich eine Vorstellung davon haben, was ‚nieder‘ ist. Und wovon noch seltener die Rede ist als von ‚hoher Kultur‘, das ist die ‚niedere Kultur‘. Ja, bei ‚nieder‘ oder ‚niedere Kultur‘ hat es uns regelrecht die Sprache verschlagen. Denn mit ‚nieder’ ist viel zu offenkundig eine Herabwürdigung oder gar Beleidigung verbunden – und damit eine Hierarchisierung der Kultur oder gar eine Diskriminierung einzelner Kulturen. Besonders gut zeigt sich das an den begrifflichen Ausweichmanövern: So spricht man im akademischen und intellektuellen Bereich viel lieber gleich von ‚high‘ und ‚low‘, anstatt von ‚hoch‘ und ‚nieder‘. Oder man sucht nach anderen Gegensätzen zur Hochkultur, die weniger wertend klingen, wie beispielsweise ‚populäre Kultur‘ oder ‚Alltagskultur‘.[1]

Auch wenn es um den Begriff ‚Kunst‘ geht (der in der Alltagssprache hin und wieder im Sinn von ‚hohe Kultur‘ verwendet wird), zeigt man sich häufig reserviert oder relativistisch: Oft ist zu beobachten, wie sich Kritiker und Kritikerinnen genauso wie Künstler und Künstlerinnen winden, wenn die Frage aufkommt, ob es sich bei Ihrer ‚Arbeit‘ (ein mittlerweile bevorzugter alternativer Begriff zu ‚Kunstwerk‘) denn überhaupt um ‚Kunst‘ handelt. Das gilt insbesondere für jene Kunst, die nicht nur von einem Kunstpublikum wahrgenommen wird, weil sie etwa politisch ist oder im Internet kursiert. In einem solchen Fall wird beispielsweise etwas gesagt wie ‚Das spielt doch keine Rolle, ob das Kunst ist oder nicht.‘

Bei einer Podiumsdiskussion im Maxim Gorki Theater, die anlässlich einer Buchpublikation über das Zentrum für politische Schönheit stattfand, antwortete der Kunstkritiker und Kurator Alexander Koch auf die Frage, ob die Arbeit des ZPS als Kunst einzuschätzen sei, wie folgt: „Ich finde die Frage, ob das Kunst ist oder nicht ist, die unfruchtbarste aller Fragen.“[2] Zwar fügt er hinzu, dass mit dem Attribut ‚Kunst‘ natürlich gewisse Vorzüge verbunden seien, zum Beispiel rechtliche: „Interessant wird die Frage aber, wenn man sagt, es gibt eine Kunstfreiheit, die gewisse Aktivitäten schützt.“[3] Kulturell, so interpretiere ich Koch, müsse man jedoch nicht mehr darüber streiten, ob etwas Kunst ist oder nicht.

Immerhin ist er der Ansicht, dass, wenn es denn Kunst sei, darüber entschieden werden könne, ob sie gut oder schlecht ist – zumindest wenn man vorab die Kriterien offenlegt. Aber auch das wird mittlerweile mancherorts infrage gestellt. So schrieb die Kunstjournalistin Anika Meier, Netzkünstler und Netzkünstlerinnen würden gar nicht mehr „in erster Linie“ das Ziel verfolgen, „Kunst zu schaffen, die Kunstkritiker als gute Kunst loben.“[4] Denn „[d]ie Währung sind Likes, Kommentare und Follower“[5] – und keine subjektiven Urteile von Menschen, die glauben, sich mit ihrer Meinung über die Urteile anderer erheben zu können.

Man braucht die Frage, ob das Messen von Likes wirklich produktiver ist als ein subjektives Urteil, gar nicht weiter auszuführen. Erst recht nicht, wenn man in Betracht zieht, wie Likes entstehen und wie fiktiv ihre Zahlen sein können (etwa wenn diese erkauft oder lediglich aus sozialen Interessen entstanden sind). Festzustellen ist jedenfalls, welcher Gestus mit einer solchen Aussage verbunden ist: Die Forderung nach mehr Egalität anstatt Elitarismus.

Die Geste der Auflösung – oder zumindest Relativierung – der Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst, sowie auch zwischen ‚high‘ und ‚low‘ wird also (wenn auch meistens nicht ausgesprochen) im Zeichen von Demokratie und Gerechtigkeit geführt, im Zeichen der Abwehr von Grenzziehung, Abwertung und Diskriminierung. Darin ähnelt sie der Argumentation der Befürworter der Popkultur und Pop-Art um 1960. Etwa als sich Lawrence Alloway 1958 in seinem Aufsatz „The Arts an the Mass Media“ für die Massenkunst aussprach. Warum? Da Massenkunst, so der Kritiker, „urban und demokratisch“ sei.

Alloway richtete sich besonders gegen den Kulturkritiker Clement Greenberg, der im elitären Ton den Publikumsgeschmack von oben herab diskreditiere. Tatsächlich ergriff Greenberg für die zu seiner Zeit umstrittene abstrakte Kunst – und gegen das Erbe des Realismus – Partei. Neben dem Realismus richtete sich seine Aversion aber auch gegen die Massenkultur, die er ‚nur‘ für eine „Ersatzkultur“ hielt, „geschaffen für jene, die für die Werte originärer Kultur unempfänglich sind.“[6]

Greenberg, 1909 geboren, hatte unmittelbarer als der 1926 geborene Alloway erlebt, wie sich die Expressionismusdebatte der 1920er und 1930er Jahre mit Hitler und Stalin entschied – und damit für einen proletarisch-klassenmäßig Realismus und gegen die Avantgarde. So kann man die Entstehung seiner Vorbehalte gegenüber der Kulturindustrie und schließlich auch seine totale Ablehnung von Massenmedien verstehen, waren es doch gerade Foto, Film und Rundfunk, die dem Nationalsozialismus zu seinem Erfolg verholfen haben und von denen man nun befürchtete, sie können erneut zu ähnlichen Zwecken instrumentalisiert werden. Dagegen sah die Generation Alloways gerade im Elitarismus eine Aufrechterhaltung des Klassendenkens, das ebenso mit dem Nationalsozialismus assoziiert war. Der Kampf gegen Massenkultur und der Kampf gegen kulturelle Grenzen können insofern gleichermaßen als Reaktion auf die Vorgänge des 2. Weltkrieges gedeutet werden.

Wenige Jahre später stimmt Susan Sontag in den Optimismus der Auflösung kultureller Grenzen zwischen ‚high‘ und ‚low‘ ein. In ihrem 1965 veröffentlichten Essay „One culture and the new sensibility“ versucht sie die Debatte über die „Zwei Kulturen“ aufzulösen. Mit den „Zwei Kulturen“ war die künstlerisch-literarische Kultur einerseits und die naturwissenschaftlich-technische Kultur andererseits gemeint, die den Autoren dieser Zeit unvereinbar erschien. Sontag zeigt nun allerdings in ihrem Aufsatz, wie die Entstehung der Idee dieser zwei Kulturen mit dem Aufkommen des Typus „Kulturpessimist“ zusammenfällt – und zwar mit der beginnenden industriellen Revolution: „In dem Gefühl einer drohenden Entmenschlichung durch die neue Naturwissenschaft und Technik verabscheuten und beklagten Literaten den Wandel.“[7]

Nicht zuletzt um den Kulturpessimisten ins Handwerk zu pfuschen, zeigt Sontag am Beispiel der Kunst, wie ähnlich sich die „Zwei Kulturen“ eigentlich sind. „Eine solche Kunst [zeitgenössische Kunst] ist ihrem Wesen nach [und wie die Naturwissenschaft] experimentell.“[8] Und zwar – und das ist entscheidend – „nicht aufgrund einer elitenhaften Verachtung für das, was der Mehrheit zugänglich ist.“[9] Sontag spricht sich hier also explizit gegen eine Kunst aus, die sich für ‚high art‘, für ‚hohe Kunst‘ hält und sich als Elite begreift – und für eine Kunst, die die Pop- oder Massenkultur schätzt.

Dass es sich bei solchen Sätzen auch um ein politisches Statement handelt, wird aber nicht nur in der impliziten Elitarismus-Kritik deutlich, sondern auch in dem zum Schluss verfassten Lob des Pluralismus. Sontag schreibt:

„[E]s ist wichtig zu verstehen, daß die Vorliebe vieler jüngerer Künstler und Intellektueller für die volkstümlichen Künste nicht (wie so oft behauptet worden ist) Zeichen eines neuen Philistertums, eines Antiintellektualismus oder einer Abkehr von der Kultur ist. Die Tatsache zum Beispiel, daß zahlreiche amerikanische Maler zugleich begeisterte Anhänger des ‚new sounds‘ in der Schlagermusik sind, ist nicht das Ergebnis der Suche, das bloßer Zerstreuung und Entspannung […]. Sie reflektiert eine neue, offene Betrachtung der Welt und der Dinge der Welt, unserer Welt.“[10] Diese neue „Erlebnisweise“, wie es Sontag nennt, „ist herausfordernd pluralistisch; sie kennt den quälenden Ernst wie den Spaß, den Witz und die Wehmut.“[11]

Nicht zuletzt wegen solcher Aussagen wird Sontag oft in Zusammenhang mit der frühen Postmoderne gebracht, genauso wie Leslie Fiedler. Dieser führte 1968 in seinem berühmten Vortrag „Cross the Border – Close the Gap“ den Begriff „Postmoderne“ in die Literaturwissenschaft ein, um die literarische Moderne programmatisch zu beenden. Auch er wollte die Lücke zwischen „der Bildungselite und der Kultur der Masse“, zwischen den „‚Belles lettres‘ und der Pop-Kunst“ und damit zwischen „high culture and low culture“ schließen.[12] Und auch er wollte damit gegen überkommene „Klassenvorurteile“ angehen, die es in einer „pluralistischen Gesellschaft“ nicht mehr geben dürfe.[13] Die Auflösung der Grenze zwischen ‚hoher‘ und ‚niederer‘ Kultur wurde in den 1960er Jahren also programmatisch eingefordert, um dadurch eine demokratische, weltoffene, pluralistische Gesellschaft hervorzubringen (oder zumindest die Grundsteine dafür zu legen). Eine Gesellschaft also, die sich nicht mehr über Abgrenzung, Ausschließung und Diskriminierung definiert.

Es ist daher kein Zufall und wiederum programmatisch, wenn die Vertreter neurechter Bewegungen der Gegenwart – insbesondere im angloamerikanischen und englischen Raum – angetreten sind, um diese Vorstellungen und Hoffnungen der Postmoderne bzw. des postmodernen Denkens zu bekämpfen. Dabei ist es ihnen vor allem ein Anliegen, die Auflösung der Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘ rückgängig zu machen.

Exemplarisch nachvollziehen lässt sich die Argumentation an einem YouTube-Video auf dem Kanal von Paul Joseph Watson,[14] einem Vertreter der Neuen Rechten in Großbritannien. Wie viele YouTuber rechter Bewegungen bevorzugt auch Watson das Format der Wutrede – man könnte auch sagen des ‚Rants‘ – für seine Filme. Darunter finden sich eine ganze Reihe über Popkultur, die sich explizit mit der Grenzauflösung zwischen ‚high‘ und ‚low‘ beschäftigen: z. B. „The Truth About Modern Art“, „The Truth About Popular Music“, „Why Modern Art is Absolute Crap“ oder – und das ist das repräsentativste – „The Truth About Popular Culture“ vom 5. Februar 2017.

Zur Hochkultur zählt Watson historische Werke aus dem klassischen Bildungskanon. Als Beispiele für ‚hohe‘, ‚wertvolle‘ Kunst nennt er die Sixtinische Kapelle, Shakespeare und „Beethoven not Bieber“. Gegenüber der Pop- und Populärkultur listet er die gängigen Ressentiments auf: sie sei vulgär, narzisstisch, oberflächlich, bedeutungslos und deshalb ein falsches Vorbild für Rezipienten. „The more TV you watch, the more depressed you are“, schlussfolgert Watson. Während Werke der ‚hohen Kunst‘ Erhabenheit und Schönheit ausstrahlten, die Betrachter aus ihrem tiefen kulturellen Elend ‚hochzögen‘, verdürben die Pop-Medien ihre Zuschauer, zögen sie kulturell herab.

Diese Ressentiments von rechter Seite befremden zunächst, hören sie sich an vielen Stellen doch ganz nach jener Kritik an der Kulturindustrie an, wie sie die Frankfurter Schule hervorgebracht hat: Massenmedien würden Individuen auf ihre Konsumentenrolle reduzieren und diese nur mit trivialen oberflächlichen Nichtigkeiten abspeisen. Diese Ähnlichkeit bemerkt Watson aber nicht, vielleicht ignoriert er sie auch absichtlich. Tatsächlich – und das ist wenig überraschend – ist Adorno hier kein Vorbild der Argumentation, sondern im Gegenteil sogar der Urheber allen Übels. Denn Watson ist Anhänger der gängigen Verschwörungstheorie des „Cultural Marxism“, die besagt, dass „die Linken“ gezielt die Kultur und Moral ihres Landes zerstören wollen. In den 1930er Jahren seien Vertreter der Frankfurter Schule ins amerikanische Exil geflüchtet, hätten dort eine unorthodoxe Form des Marxismus entwickelt und sich zum Ziel gesetzt, die Gesellschaft zu indoktrinieren, dass Stolz auf die europäische Abstammung und christliche ‚family values‘ schlecht seien und sexuelle Befreiung gut. Im Postmodernismus hätten sich diese Gedanken schließlich fortgesetzt und verfestigt.[15] So verkündet Watson, dass „sie“ – die Postmodernisten – daran arbeiten würden, das Bild der Gesellschaft umzugestalten, wodurch sie alles hässlich gemacht hätten: die Architektur, die Kunst und die Stars.

Das gelinge ihnen durch das Verwischen der Grenze zwischen Hochkultur und populärer Kultur. Die populäre Kultur habe sich in den letzten Jahrzehnten systematisch der gesamten Kulturlandschaft bemächtigt, klagt Watson, weshalb es mittlerweile keine Grenze mehr zwischen „high“ und „low“ gebe – was er als gezielten politischen Angriff auf die westliche Zivilisation deutet.

Dabei bezieht er sich – wenn auch nicht namentlich – ganz konkret auf die frühen Postmodernisten, auf Lawrence Alloway, Susan Sontag und Leslie Fiedler, die tatsächlich mit der Forderung einer Grenzauflösung zwischen ‚high‘ und ‚low‘ gesellschaftliche Veränderungen verbunden sahen, mit dem Unterschied, dass sie es als Demokratisierung und zivilisatorischen Fortschritt interpretierten, wenn Artefakte nicht in Abhängigkeit zu ihrem Kontext bewertet und nicht mehr pauschal in „nieder“ oder „hoch“ eingeteilt werden.

Die Vertreter der Neuen Rechten nehmen die Nicht-Einteilung hingegen als egalisierend und entgrenzend wahr. Sie wollen klar definiert sehen, was hoch und nieder – und damit auch mehr oder weniger wert – ist. Dabei dienen die begrifflichen Grenzen auch gerne als Metapher für geografische Grenzen.

Heute ist diese Vorstellung, dass die Auflösung der Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘ zu einer pluralistischen und demokratischeren Gesellschaft führen könne, nicht mehr präsent. Warum? Man könnte annehmen, weil es längst zu einer Überschneidung der beiden Bereiche gekommen ist, Motive der Popkultur in der Hochkultur auftauchen und umgekehrt. Tatsächlich sind aber trotz alledem ganz klare Grenzen vorhanden geblieben. Das wird besonders sichtbar an beliebten künstlerischen Methoden wie Ready-mades oder Konzeptkunst: Strategien, die nur deshalb funktionieren, weil es klare Grenzen gibt. Nur weil Kunst mehr wert ist als ein Pissoir, ist der „Überraschungs“-Effekt, ein Pissoir zu signieren und auszustellen, so groß – bis heute. Das gleiche gilt für die Pop-Art. Auch bei ihr besteht die eigentliche künstlerische Handlung in dem Transfer des Popkulturellen ins Hochkulturelle. Das setzt voraus, dass das Popkulturelle und das Hochkulturelle eigene, voneinander abgegrenzte Bereiche sind. Dass die Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘ bis heute stillschweigend verlängert wurde, merkt man zudem am unterschiedlichen Umgang mit den jeweiligen Artfakten: Während man das eine nutzen kann, lässt sich das andere nur betrachten. Thomas Hecken hat darauf hingewiesen, dass zwar von der Gruppe der Pop-Art-Theoretiker bemerkt wurde, dass der ‚Gebrauch‘ der Pop-Objekte durch die Pop-Art ihres eigentlichen Zwecks beraubt würde, man aber trotzdem zumindest kunstintern von der Grenzüberschreitung der Pop Art überzeugt war.[16]

Es ist daher interessant, dass sich Watson – um die Grenzauflösung sichtbar zu machen – gerade jenen Bereich aussucht, an dem eigentlich noch am besten erkennbar ist, dass weiterhin Grenzen vorhanden sind: die zeitgenössische Kunst. Und ich möchte gerne überprüfen, inwiefern es sich dabei selbst um eine Strategie handelt.

Neben Reality-TV und Lena Dunham subsumiert Watson auch moderne und zeitgenössische Kunst unter „populäre Kultur“. Sie sei das anschaulichste Resultat des „postmodernen Krieges gegen die absolute Wahrheit“. Er zeigt Ready-mades und stellt sich überrascht, dass es Menschen gibt, die im Pissoir kein Pissoir sehen, sondern Kunst. Natürlich ist diese Betrachtung von Ready-mades selbst ein Klischee, man denke an den Spruch „Ist das Kunst, oder kann das weg?“. Doch Watson geht noch einen Schritt weiter, wenn er Ready-mades als Integrationsversuch trivialer Gegenstände in die Sphäre der Hochkultur zu interpretiert. Auch das ist eine Metapher: Wie jeder Flüchtling ins Land gelassen wird, wird auch jede Trivialität in die Kunst aufgenommen – so die Logik.

Doch nicht nur, dass Ready-mades funktionieren, weil es klare Grenzen gibt – sie dienen sogar dazu, auf die Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘ hinzuweisen. Es geht eben nicht darum, das Profane in die Hochkultur aufzunehmen, sondern darum, zu zeigen, wie klar die Grenze, wie stark und elitär die Hochkultur – versinnbildlicht im White Cube – ist. Watsons Vorwurf der Entgrenzung ist daher nicht haltbar. Und wenn er gezielt einen Big-Brother-Teilnehmer mit Lena Dunham oder ein Pissoir mit einem Kunstwerk gleichsetzt, dann würde ich sogar sagen, dass es sich dabei um einen Angriff auf bestehende Grenzen handelt. Um eine gezielte Entkontextualisierung – ganz im Sinne der Formel „Den Gegner mit den eigenen Waffen schlagen“.

Kann das denn gelingen? Kann seine Strategie aufgehen? Ich denke ja. Denn ein ‚nein‘ würde voraussetzen, dass die Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘, von der festgestellt wurde, dass es sie noch gibt, stabil ist. Tatsächlich aber ist die Grenze instabil, man sollte es eigentlich positiver formulieren: Sie ist durchlässig, beweglich. Aber wie kam es dazu?

Die frühen Postmodernisten reagierten auf die politischen Folgen festgelegter Grenzen mit der Forderung, diese endgültig aufzulösen. Die Postmoderne zeichnete sich demnach durch eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Bestrebungen nach dem Neuen aus, durch die Absage an die Idee des Künstlers als Schöpfer, durch einen gewissen Nihilismus, durch Ironie und durch ein Misstrauen gegenüber den großen Erzählungen der Moderne. In der Theorie, vor allem im Strukturalismus und Poststrukturalismus, nahm man dem Künstler seine Genialität und Autonomie, indem man seine Werke auf ein „Mosaik aus Zitaten“ reduzierte. Das Werk des Künstlers war, polemisch formuliert, nichts anderes als eine Quality-TV-Produktion: eine bloße Ansammlung von Zeichen. Und die Künstler nahmen diese neue Identität auch an, spielten mit Referenzen, remixten scheinbar unvereinbare Bestandteile unserer Kultur.

Die Grenze zwischen ‚high‘ und ‚low‘ blieb weiterhin Mittel zum Zweck, was aber nicht weiter thematisiert wurde. So einig man sich darüber war, dass es keine Grenzen mehr gebe, so stillschweigend hielt man gemeinschaftlich daran fest. Das Ende der Abgeklärtheit von postmoderner Ironie und auch dem Spaß daran wurde wohl eingeleitet, als sie sich im Internet mit simplen und kurzen Zeichenkombinationen oder Emojis ausdrücken ließ. Die Strategien der Kunst, ihre Transfers von ‚low‘ zu ‚high‘, wie sie von Ready-mades und Pop-Art bekannt sind, wurden längst auch von den meisten Nutzern des Internets einstudiert. Daraus ergab sich in der Konsequenz eine gewisse Langeweile oder Sehnsucht nach einem neuen Ernst. 2010 charakterisierte der Kunstkritiker Jerry Saltz die Haltung einer neuen Künstlergeneration wie folgt – den Künstler imitierend: „I know that the art I’m creating may seem silly, even stupid, or that it might have been done before, but that doesn’t mean this isn’t serious.“[17]

Diese neuartige Verbindung von Ironie und Ernsthaftigkeit ist auch das zentrale Merkmal einer Geisteshaltung, die Robin van der Akker und Timotheus Vermeulen – ebenfalls 2010 – als „metamodern“ bezeichnet haben. „Auf ontologischer Ebene oszilliert die Metamoderne zwischen Moderne und Postmoderne.“[18] Sie schwingt zwischen den Polen des Globalen und Lokalen, zwischen Konzept und Material, zwischen postmoderner Ironie und moderner Begeisterung, zwischen Hoffnung und Melancholie, zwischen Naivität und Wissen, Empathie und Apathie, Einheit und Vielheit, Totalität und Fragmentierung, Reinheit und Ambiguität. Das Oszillieren ist aber keine Balance, sondern ein „Pendel“: „Immer wenn der Enthusiasmus der Metamoderne in Richtung Fanatismus ausschwingt, zieht ihn die Gravitation zurück zur Ironie.“[19]

Ein Pendel ist immer in Bewegung, und es kann insofern nicht stabil sein. Es lässt sich außerdem beeinflussen. Das Ausschlagen auf eine bestimmte Seite kann provoziert werden. Watson und viele andere Vertreter der Neuen Rechten versuchen das Pendel wieder in Richtung Ernsthaftigkeit, Melancholie, Pathos und Authentizität schwingen zu lassen. Neben der bewussten Entkontextualisierung, gelingt ihnen das zudem durch die Selbstinszenierung als Gegenkultur. So wird stets betont, Toleranz und „Diversity“ seien Ausdruck eines neuen „Konservativismus“. Wo es nur noch darum geht, so die Argumentation, Minderheiten oder Randgruppen zu integrieren und damit bestehende Normen aufzubrechen, ist Toleranz selbst zur Norm geworden – und wahrlich nichts „Neues“ mehr. So bedauert auch Watson, dass sich Studierende mit Safe Spaces, Political Correctness und Gender Studies beschäftigen und schlussfolgert: „THERE IS NO COUNTER CULTURE!“

Dass Watson Gegenkultur als Hochkultur anerkennt und nicht mehr als „populäre Kultur“ labelt, zeigt, wie er – offensichtlich der Differenzierung fähig – den kulturellen für seinen politischen Diskurs instrumentalisiert, unabhängig von ästhetischen oder historischen Kriterien. Dabei geht es um eine gezielte Platzierung im sogenannten ‚Infowar‘, die neben eigenen Ansichten auf Kultur und Geschichte aber auch durch eine eigene Popkultur vorgenommen wird.

Wie die als Gegenkultur inszenierte Popkultur aussieht, ist Gegenstand des von Mario Alexander Müller verfassten und 2017 im vom Götz Kubitschek gegründeten Antaios-Verlag erschienenen Buches „Kontrakultur“ – um nun auch neurechte Bewegungen im deutschsprachigen Raum mit einzubeziehen. Es stellt eine Art Wörterbuch oder Lexikon rechter Popkultur dar. Müller nennt es den ‚kulturellen Kosmos der identitären Bewegung‘, denn es finden sich darin neben Dracula und Watchmen auch Ernst Jünger und Friedrich Nietzsche, neben ‚Straight Edge‘ auch ‚Haltung‘, neben ‚Guerilla-Marketing‘ auch der ‚Große Austausch‘.

Mario Alexander Müller hat 2014 das identitäre Projekt „Kontrakultur Halle“ gegründet. Dabei handelt es sich unter anderem um ein Hausprojekt. Von dort aus wollen dessen Protagonisten „im Kleinen leben, was wir uns für unser Volk im Großen wünschen.“[20] Er wünscht sich eine „vitale Gemeinschaft“, „das Gegenteil jener Kultur des Selbsthasses, der Entgrenzung […]. Unser Anspruch war, jungen Menschen eine Alternative zur geistigen Leere der abgesicherten Konsumgesellschaft zu zeigen […].“[21] Diese drückt sich besonders in einer von den Neuen Rechten verhassten Kulturfigur aus: dem Hipster.

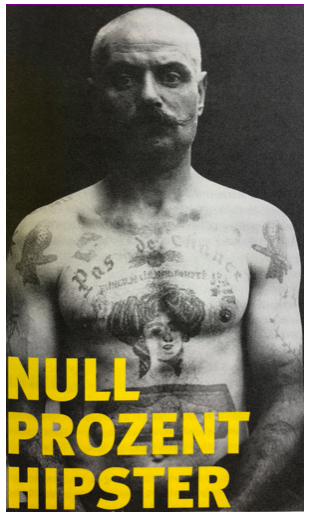

Eine Zeitlang wurde in der Berichterstattung über die Identitäre Bewegung vom rechten Hipster, auch „IBSTER“ gesprochen. Dagegen wendet sich Müller: „Wir […] haben nichts gemeinsam mit diesen politisch korrekten Szenetypen, die alle Ikonen der Männlichkeit zu meterosexuellen Trends gemacht haben und Jahrzehnte rebellischer Jugendkulturen auf inhaltsleere Mode reduziert haben. Unsere Devise heißt Tradition nicht Trend. Wenn wir Bärte und Tätowierungen tragen, tragen wir sie wie unsere Großväter, die in Schützengraben lagen, zur See fuhren und nach Sibirien verschleppt wurden. Sie sind keine bedeutungslosen Accessoires, sondern Ausdruck einer Haltung: die Zeichen der […] rebellischen Herzen. Mit jener dekadenten Latte-Macchiato-Bourgeoisie, die ihre Unsicherheit hinter Ironie versteckt und deren Sorgen um kostenloses WLAN oder laktosefreie Milch kreisen, haben wir nichts gemeinsam. Wir sind null Prozent Hipster.“[22]

Auch Müller bedient sich sowohl gekonnt der elitären Aversionen gegenüber der Popkultur – „Tradition nicht Trend“ – genauso wie der Elitarismuskritik –„Latte-Macchiato-Bourgeoisie“, die schon in den ‚high‘-versus-‚low‘-Diskursen der 1960er Jahren zum Ausdruck kam. Die Adaption dieser gegensätzlichen Argumentationsstränge zeigt einmal mehr, wie sie Mittel zum Zweck sind. Welchen Zweck? Dem Bewerben der „Generation Z“. Und das machen sie mit nichts Geringerem als mit den Mitteln der Populärkultur: Mit YouTube-Videos, Werbeslogans und Memen aller Art.

In dem Hipster-Eintrag wird aber auch überdeutlich, wie wenig „neu“ die Neue Rechte ist. Vielmehr werden Dichotomien inszeniert, die ziemlich exakt nationalsozialistischen Denkmodellen entsprechen. Allen voran die Dichotomie von ‚wehrhaft‘ auf der einen Seite und ‚verweichlicht‘ oder wahlweise ‚verweiblicht‘ auf der anderen Seite. Das zeigt sich auch an den Slogans der Identitären Bewegung, wie beispielsweise „Identität braucht Verteidigung“, oder an ihrem Logo, auf dem das griechische Zeichen Lambda abgebildet ist und von dem die Identitären sagen, die Spartaner der Antike hätten das Zeichen auf ihren Schilden getragen, als sie versuchten, das viel größere Heer der Perser zurückzuschlagen (was sie wiederum aus der Popkultur bezogen haben: nämlich aus Frank Millers Comic „300“ und dessen Verfilmung). Daraus abgeleitete Gegensatzpaare sind auch ‚stark‘ versus ‚schwach‘, Sicherheit versus Unsicherheit oder Aktivismus versus Faulheit. So soll sich in der Gesamtheit das Bild einer wehrhaften, starken, aber auch intellektuellen rechten Gegenkultur ergeben.

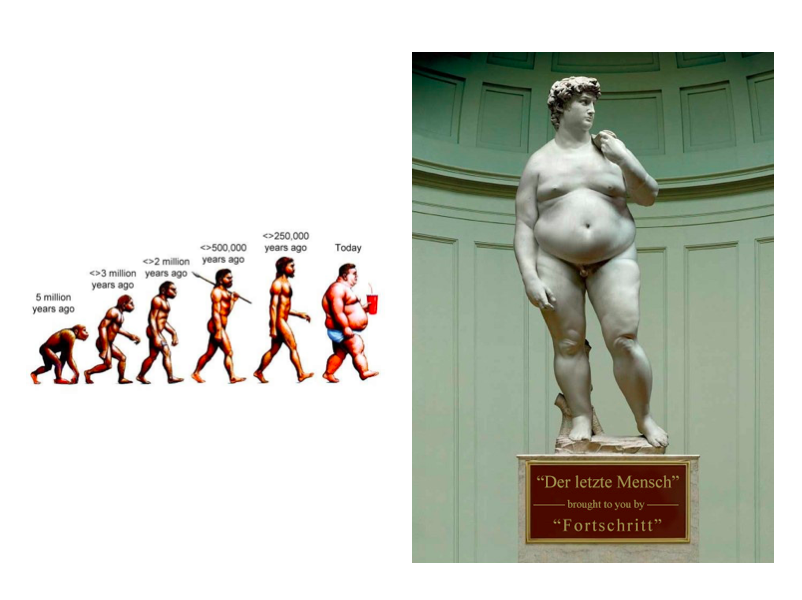

Daneben dient ihnen die Elitarismus-Kritik auch dazu, der Gegenwartskultur Dekadenz vorzuwerfen. Zum Beispiel wenn sie den athletisch-ausformulierten Körper von Michelangelos David in Fettleibigkeit übersetzen, wie ein populäres Bild auf rechten Tumblr-Blogs beweist:

Das erinnert einerseits an die typische kulturpessimistische Kritik, man erinnere sich an die zu diesem Zwecke vielfach verwendeten Adaption der verkürzten Darstellung der Evolutionstheorie Darwins:

Es ist aber darüber hinaus explizit gegen das Bewerben von Körpervielfalt gemeint („Wird als Fortschritt verkauft“ steht auf dem Sockel David):

An diesen Beispielen sieht man, wie stark neurechte Bewegungen ihre Ideen visuell fassen, wie sehr sie sich dadurch auch ein Profil erschaffen. Das hat man nicht nur am Okkupieren von Pepe dem Frosch gesehen, sondern zuletzt auch an der Umcodierung von Vaperwave zu Fashwave.

So sehr ihnen Popkultur und die Sozialen Medien – besonders das Mashup von ‚high‘ and ‚low‘ – nur Mittel zum Zweck sind: Sie beherrschen es perfekt. Es wird zum Selfie-Wettbewerb aufgerufen, weil klar ist, dass Partizipation in einer digitalen Gesellschaft nur so forciert werden kann, zugleich aber beklagt man die Trägheit durch Smartphone-Nutzung (dessen Abschaffung man sich nach der Kulturrevolution wünscht):

Dass das nicht nur widersprüchlich, sondern auch naiv ist, ja sogar verträumt – im gänzlich nicht-wehrhaften Sinne – wird umgekehrt allerdings nicht gezeigt und nicht thematisiert.

Auch der Diskurs über ‚high‘ und ‚low‘ – wenngleich so brisant wie lange nicht mehr – wird gegenwärtig bis auf wenige Ausnahmen sehr einseitig geführt. Die anfangs skizzierte Abwehr eines Diskurses über ‚high‘ and ‚low‘, die Abwehr von Begriffen wie ‚Hochkultur‘ und ‚Kunst‘ und damit einhergehend die Abwehr von klaren Wertungen – das war lange ‚cool‘. Es war eine Geste der Gelassenheit und Abgeklärtheit. Aber mittlerweile ist diese Geste der Status Quo und deshalb – so scheint mir – ist sie für viele fad geworden. Hin und wieder wird sie sogar als Feigheit ausgelegt. So entsteht eine neue Sehnsucht nach Wertungen und Pathos, die man zumindest ernst nehmen sollte.

Anmerkungen

[1] Vgl. Thomas Hecken: Hohe und niedrige Metaphern – ‚high culture‘, ‚low culture‘ u.a., in: http://www.pop-zeitschrift.de/2017/02/28/hohe-kultur-2von-thomas-hecken28-2-2017/

[2] Vgl. https://www.youtube.com/watch?v=N3i7Nl2iwGw

[3] Ebd.

[4] Anika Meier: Kunst nach den Sozialen Medien: Wie die Kunst gewinnt, in: pop-zeitschrift.de, 18.5.2018. Vgl.: http://www.pop-zeitschrift.de/2018/05/18/social-media-maivon-anika-meier18-04-2018/

[5] Ebd.

[6] Beat Wyss: Pop zwischen Regionalismus und Globalität, in: Walter Grasskamp, Michaela Krützen, Stephan Schmitt (Hg.): Was ist Pop? Zehn Versuche. Fischer Verlag: Frankfurt am Main 2004. S. 21-41. Hier S. 26.

[7] Susan Sontag: Die Einheit der Kultur und die neue Erlebnisweise [One culture and the new sensibility, 1965], in: DIES.: Kunst und Antikunst. Fischer Verlag: Frankfurt am Main 1989. S. 342-354. Hier S. 343.

[8]Ebd.

[9] Ebd.

[10] Ebd. S. 354.

[11] Ebd.

[12] Leslie A. Fiedler: Cross the Border, Close the Gap, in: Playboy, Dezember 1968, S. 151, 230, 252-258, hier S. 252.

[13] Leslie A. Fiedler: Das Zeitalter der neuen Literatur. Indianer, Science Fiction und Pornographie: die Zukunft des Romans hat schon begonnen, in: Christ und Welt, 20.09.1968, S. 14-16, hier S. 15f.

[14] Vgl. http://www.pop-zeitschrift.de/2017/03/23/hohe-kultur-4von-annekathrin-kohout23-3-2017/

[15] Thomas Pfeiffer: Buch „Die Neue Rechte – eine Gefahr für die Demokratie?“ Wiesbaden 2004, S. 177.

[16] Thomas Hecken: Bestimmungsgrößen von high und low, in: Thomas Wegmann/Norbert Christian Wolf: „High“ und „low“: Zur Interferenz von Hoch- und Populärkultur in der Gegenwartsliteratur, DeGruyter 2011, S. 11–26.

[17] Jerry Saltz: Sincerity and Irony Hug It Out, in: New York Magazine, 27.5.2010. Via: http://nymag.com/arts/art/reviews/66277/

[18] Robin van der Akker, Timotheus Vermeulen: Anmerkungen zur Metamoderne, Edition Uhlenhorst 2015 (englische Erstausgabe 2010). S. 24.

[19] Ebd.

[20] Mario Alexander Müller: Kontrakultur, Antaios Verlag 2017. S. 7.

[21] Ebd.

[22] Ebd. S. 118.

Annekathrin Kohout ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Seminar der Universität Siegen.

Dieser Text basiert auf einem Vortrag, der beim Digital Bauhaus Summit 2018 in Weimar gehalten wurde.