Take a walk on the dark side! Die Alexander McQueen Retrospektive im V&A

Es hat noch geklappt! Kurz vor dem nahenden Ausstellungsende stehe ich mit Studierenden in einer langen Menschenkette und warte auf den Aufruf 15:45! Das ist unser Einlassfenster zu „Alexander McQueen – Savage Beauty“ im Victoria & Albert Museum.

[youtube id=“nUOR0xtts9U“ align=“center“ mode=“normal“ autoplay=“no“]

Offizieller Savage Beauty Teaser des Museums

Schon am Morgen begegnen wir erstmals der McQueen–Besucherschlange, die den langen Skulpturengang schon seit Wochen täglich durchschneiden muss. Gelegenheit genug, das Prozedere zu inspizieren. So läuft es offenbar ab: Aufruf der Einlasszeit, einreihen, vorwärts tippeln, stehen, vorwärts tippeln. Dann irgendwann weit vorne am Kopf der langen Schlange dürfen so viele Besucher irgendwo hineingehen wie aus einem anderen irgendwo herauskommen. Am Nachmittag tippeln wir selbst mit, die unschönen e-tickets in der Hand. Es ist genügend Zeit, sich ein paar überflüssige Gedanken zu machen: Ist alles in Ordnung mit den Tickets? Kann man den Barcode lesen? Wird die Zeit reichen, um alles zu sehen?

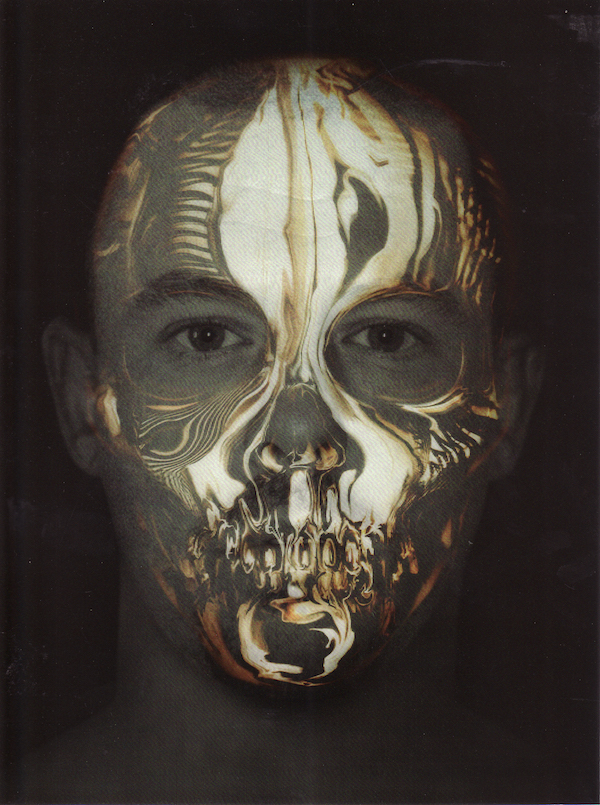

Das Papier wird gescannt, es tut sich eine Türe auf und wird hinter uns wieder geschlossen. Man steht in einem dunklen, pelzigen und wummernd beschallten Raum. Eine überlebensgroße Projektion mit dem Fotoporträt McQueens erscheint, die Gesichtszüge morphen in einen scheinbar flüssigmetallenen Totenschädel. Nach diesem wenig unterschwelligen Intro, das beklemmende Assoziationen und Stimmungen beim Betrachter erzwingt, wird man geschickt durch die Ausstellung geleitet.

Lenticular Print aus dem Gift Shop

Lenticular Print aus dem Gift Shop

Wie am Eingang ist es überall düster, lediglich die Figurinen sind indirekt schwach beleuchtet. Es fällt schwer, die Raumverhältnisse und die vorgezeichneten Laufrichtungen der Ausstellung abzuschätzen. Die chronologisch und thematisch organisierten Räume schachteln sich irgendwie aneinander. Man kann sich bemühen, die beeindruckenden Entwürfe mit dem Auge zu sezieren, dem Zusammenspiel außergewöhnlicher Linienführungen, Materialien, Formen und Farben auf die Schliche zu kommen. Beats und Geräusche treiben einen aber, neugierig geworden, weiter. In den Übergangsbereichen mischen sie sich aus dem jeweils nächsten Raum in die gegenwärtige Medienkulisse ein. Alles scheint penibel organisiert. Selbst die ständig nachströmenden Besucher schieben in der Enge nicht, Takt und Ordnung der Warteschlange scheinen sich fortzusetzen und die Betrachter passieren relativ schweigsam oder gedämpft redend das Werk McQueens.

Am längsten verharren die Besucher offenbar in einem riesigen Kabinett. Dort läuft man zwischen meterhohen Setzkästen hin und her, der Blick wechselt ständig von oben nach unten, von links nach rechts. In diesem Cabinett of Curiosities befinden sich in übereinander gestaffelten, vertäfelten Nischen teils kinetische Objekte, Figurinen und flackernde Screens. In der Mitte des Raumes, über einer großen Sitzinsel ist das Spray painted Dress No 13 aus der S/S Collection 1999 aufgepflanzt. Jemand sagt, „man kommt sich so winzig vor“. Tatsächlich scheint man sich inmitten eines unheimlichen Puppenhauses wie auf einem riesigen Plattenteller mit dem Ganzen zu drehen.

[youtube id=“4CXOD5HjQrA“ align=“center“ mode=“normal“ autoplay=“no“]

Cabinett of Curiosities (9:15-12:00)

Das ist das Schlussfeuerwerk, kommt es mir in den Sinn. Doch es geht weiter, in andere spektakulär inszenierte Räume. Der Spannungsbogen wird gehalten. Das hyperdramatische Konzert aller medialen Einzelteile hält einen fest im Griff. Im bisher lichtesten, klinisch weiß ausgestalteten Raum wird der Sound plötzlich runtergefahren. „Die Ausstellung schließt in fünf Minuten“, ruft ein Ordner. Der Sound fährt wieder hoch. Nach diesem Raum passiert man den letzten Durchgang. Er lässt einen mit blinzelnden Augen, wie nach einem Kinobesuch, bei dem man Alien, Matrix, Eyes Wide Shut, Terminator, The Silence oft the Lambs und Alice in Wonderland simultan gesehen hat, nach draußen torkeln – in den mit Menschen und Dingen vollgestopften Gift Shop.

Ausstellungen, die bekannte Modedesigner ins Visier nehmen, boomen in den letzten Jahren und sind längst zu verlässlichen Publikumsmagneten avanciert. Savage Beauty war laut The Guardian die erfolgreichste Ausstellung des V&A.

Mehr als 493.000 Tickets wurden in den 21 Wochen Laufzeit verkauft. An den letzten beiden Wochenenden gab es over night openings von 22.00 bis 5.30 Uhr mit 15.000 zusätzlich verkauften Karten. Die zuerst 2011 im New Yorker Costume Institute des Metropolitan Museum of Art gezeigte Ausstellung erreichte dort über 661.000 Besucher. Von der einzig in London zu sehenden Erweiterung versprachen sich die Kuratoren unter Direktor Martin Roth daher eine große Resonanz.

Die McQueen-Retrospektive scheint so besehen noch einmal gezeigt zu haben, dass die Frage nach der Relevanz von Mode nicht mehr gestellt werden muss. Die durch unterschiedliche Kunstfelder selbst determinierten Werthierarchien zwischen vermeintlich autonomer Künstlerkunst und scheinbar positionslosem (Mode)Design werden offenbar aufgehoben. Allerdings sollte es stutzig machen, dass insbesondere Museen dabei auf die klassischen Legitimationsformen wie den Künstlermythos zurückgreifen. Die Bedeutung der Mode definiert sich demnach lediglich durch das außerordentliche Œuvre von Designern.

Auf der anderen Seite sind Museen längst zu Huldigungsanstalten bereits gefeierter Modedesigner avanciert. Sie gewähren Zutritt zum bisher Unnahbaren. Endlich dürfen sich zwischen dem Blitzlichtgewitter von Vernissage und Finissage auch die Nicht-Auserwählten der glamourösen Parade wertvoller Modeobjekte hingeben. Dabei erlaubt die Mode im Museum einen recht freizügigen Umgang mit ihr. Anders als bei den meisten Dingen benötigt sie nicht unbedingt eine museumsdidaktische Übersetzung. Das vestimentäre Produkt mit seiner besonderen Ausstrahlung, die aus der Verschmelzung von Material, Form und Leibbezogenheit herrührt, vermag allein durch seine physische Präsenz unser subjektives Wissen um Körperlichkeit und materiale Atmosphären anzusprechen. Im Falle von Laufstegmode ist es noch einfacher, ihr Überschuss an sinnlichen Angeboten ist schließlich zum Beeindrucken kreiert worden.

Es scheint einleuchtend, dass Museen neuerlich als die Verlängerung des Catwalk gelten. Schließlich transferieren sie das Rezeptionsangebot der Modenschau als auratisches Gesamtkunstwerk in die eigenen Räume. Ausgeklügelte Inszenierungen betonen die Künstlichkeit der Mode im Museum im Sinne von Zweckfreiheit, Außeralltäglichkeit und Theatralität.

Damit wird die Mode das alte Verdikt, lediglich als ein oberflächlicher Aufführungsort für das Spiel von Schein und Sein zu dienen, nicht los. Ihre museale Exemplifizierung als großartiges Designprodukt weniger Kreativstars zeigt sich nämlich weitgehend abgelöst von den Realitäten des eigenen Systems. Das epistemische Potenzial der Mode als Austragungsort und Speicher soziokultureller Diskurse wird im Museum oft fraglos übergangen, und es bedarf größter Anstrengungen von Seiten des Betrachters einen aufschlussreichen Zugang zu ihr zu finden.

Dabei fordern die ausstellenden Institutionen seit Jahren für sich ein, den Rezipierenden aus bloßem Informations- und Unterhaltungsempfang herauslösen zu wollen. Stattdessen, so das gesteckte Ziel, solle sich der Besucher in Beziehungen begeben, das Eigene und das Fremde solle er wahrnehmen und dem Erlebten im Alltag wieder begegnen (Brune 2015: 25). Was, das kann man nun fragen, bot der Fokus auf McQueens Mode? Was bedeutete dieses Panoptikum der Bizarrerie, was das vielmediale Dauerzitat des Memento Mori? Möglicherweise nichts, wenn das opulente Aufgebot allein zur Überwältigung des Besuchers da gewesen sein sollte.

In ihrem Aufsatz Mode als museale Inszenierung hat Annelie Lütgens einige kritische Reaktionen auf die New Yorker Ausstellung zusammengefasst (Lütgens 2015: 122). Sie besagen, dass die Werkschau McQueen und seiner Arbeit keinen Gefallen getan habe. So seien weder seine Bezüge zur BritArt der 1990er noch seine Verbindungen zu subkulturellen Lebensstilen, noch die Austauschprozesse mit Damien Hirst, Matthew Barney und Lady Gaga aufgesucht und befragt worden (Häntschel 2011). Kein Wunder, dass das zusammenhanglose Zitategewitter verstörend und missverständlich wirkte. McQueen war durch die museale Inszenierung seiner Mode post mortem gar als Frauenhasser angeprangert worden. Dies hätte, so Johanna Adorján, mindestens die Frage aufwerfen müssen, ob das Ganze nicht doch etwas komplizierter sei (Adorján 2011).

London ist jedoch beim Prinzip großer Modekünstler geblieben. Hilflosigkeit, die sich immer noch bei der Inspektion textiler Sachkultur einstellt, schien es aber nicht gewesen zu sein (Kraft 2003:82). Das V&A und das MoMa haben in anderen Modeausstellungen schließlich vorgemacht, wie man Mode zum sprechen bringen kann. So kann man nur bedauern, dass man in Savage Beauty so wenig über die kritischen Gesellschaftdiskurse, die McQueen mit und über Mode führte, erfahren hat. Dafür ermöglichte die räumliche Fortsetzung der Ausstellung, der Gift Shop mit seinem Reliquien-Schlussverkauf, eine Vorstellung, wie gut die Museen vom ökonomisch-kulturellen System der Mode gelernt haben. Nur, das muss man auch über die Mode wissen, gewissenlos führt sie sich zur eigenen Bedeutungslosigkeit, setzt sich brutal ein Ende, sobald man ihr die Gelegenheit gibt, sich selbst zu verramschen.

Briefchen mit Nähring aus dem Gift Shop

Briefchen mit Nähring aus dem Gift Shop

Literatur und Presse

Adorján, Johanna (2011): Mode ist Folter. Frauen, geknebelt, gefesselt, gequält: Das New Yorker Metropolitan Museum zeigt Alexander McQueen. In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 17.07., S. 23

Brune, Thomas (2015): Das Museum der Alltagskultur – dialogisch besehen. Erneuerungsperspektiven aus einer revidierten Haltung. In: von Stieglitz, Leo; Brune, Thomas (Hg.). Hin und Her. Dialoge in Museen zur Alltagskultur. Aktuelle Positionen zur Besucherpartizipation. Bielefeld, S.19-37

Häntzschel, Jörg (2011): Das Museum als Flagship Store. Verschenkt: Eine New Yorker Ausstellung über den Modedesigner Alexander McQueen. In: Süddeutsche Zeitung, 03.06., S.12

Kraft, Kerstin (2003): Akademisches Puppenspielen? – Für eine objekt-basierte Bekleidungsforschung. In: Waffen- und Kostümkunde, Heft 1, Band 45, S.77-96

Lütgens, Annelie (2015): Mode als museale Inszenierung. In: König, Gudrun M.; Mentges, Gabriele; Müller, Michael R. (Hg). Die Wissenschaften der Mode. Bielefeld, S.115-134

Viola Hofmann ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Kulturanthropologie des Textilen an der TU Dortmund.